大徳寺(だいとくじ)

〒603-8231 京都府 京都市 北区 紫野大徳寺町53

駐車場:有料駐車場がある。

大徳寺は、アニメの一休さんのモデルとなった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)禅師が第47代住持を務めた、臨済宗・大徳寺派(りんざいしゅう・だいとくじは)の総本山です。

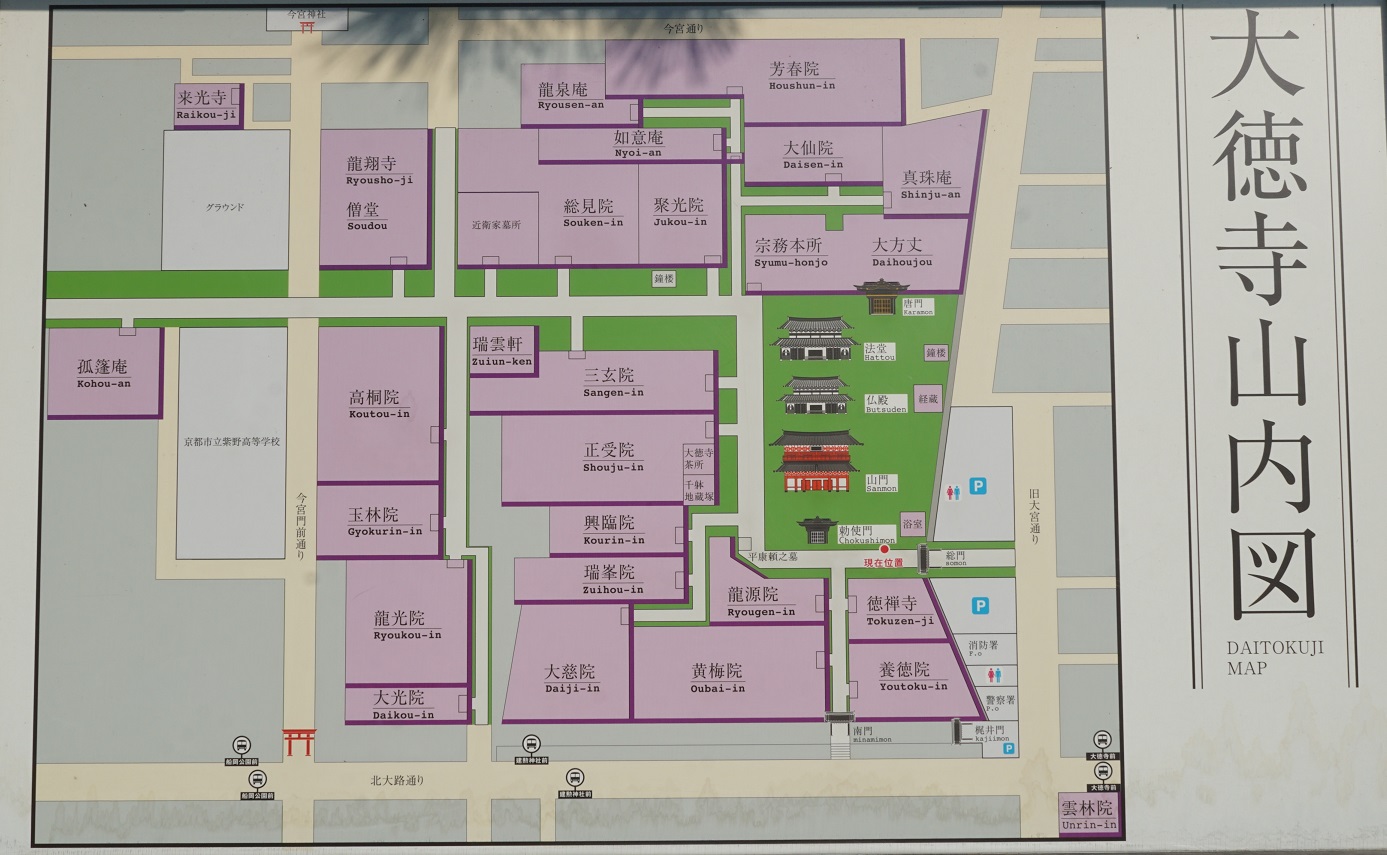

境内案内図です。

駐車場は境内の東側、大徳寺通り沿いにあります。

駐車場のすぐ側に総門(そうもん)があります。門の近くに駐車しているのは、寺の関係者です。

総門の先に勅使門(ちょくし もん)があります。

勅使門は、天皇からの使者(勅使)を迎える時だけ開かれます。

勅使門の後方に山門(さん もん)があります。山門は三解脱門(さん げだつ もん)とも言い、三つの煩悩を捨て去った境地を意味しています。創建当初の山門は戦乱で焼失しましたが、一休禅師の尽力により復興し、千利休(せん の りきゅう)によって現在の姿になりました。

山門の扁額には金毛閣(きんもう かく)と揮毫されています。禅宗では高僧の説法を金毛大獅子の咆哮に例える事から、千利休がこの名をつけました。

山門を裏側から。復興を遂げた山門の二階には千利休の木像が置かれましたが、太閤・豊臣秀吉は「足元を潜らせるつもりか!」と激怒して、千利休に切腹を申し付けました。

山門の後方には仏殿(ぶつでん)があります。

仏殿を近くから。御本尊は釈迦如来(しゃか にょらい)です。

屋根付きの廻廊は、仏殿から法堂(はっとう)まで繋がっています。

法堂は松林で少々見えにくいです。

法堂は廻廊は、後方の本坊・方丈(ほんぼう・ほうじょう)に繋がっています。一般参詣者の拝観は出来ません。

本坊・方丈の近くに鐘楼(しょう ろう)があります。

本坊・方丈の裏手に、大仙院(だいせん いん)と真珠庵(しんじゅ あん)があります。

大徳寺の境内には24の寺院があり、その殆どが期間限定の公開ですが、大仙院、龍源院(りゅうげん いん)、瑞峯院(ずいほう いん)、高桐院(こうとう いん)の4寺院は常時公開されています。

真珠庵は一休禅師を開祖とする塔頭寺院であり、国宝や重要文化財が収蔵されています。

真珠庵の近くには、最初に建立された塔頭寺院・如意庵(にょい あん)があります。一休禅師も短期間ながら住したとされています。

常時公開の高桐院は、境内の西側にあります。

龍源院は、勅使門の近くにあります。

龍源院の近くに、瑞峯院があります。

大徳寺の御開山は大燈国師・宗峰妙超(だいとう こくし・しゅうほう みょうちょう)です。大燈国師の師である大応国師・南浦紹明(だいおう こくし・なんぽ じょうみょう)は、鎌倉・建長寺(けんちょうじ)を開山した渡来僧・蘭渓道隆(らんけい どうりゅう)禅師の弟子です。