松蔭寺(しょういんじ)

〒416-0913 静岡県 沼津市 市原 128

駐車場:近くに有料パーキングがある。

松蔭寺は、臨済宗・中興の祖と名高い、白隠慧鶴禅師(はくいん えかく)が住職を務めた寺です。

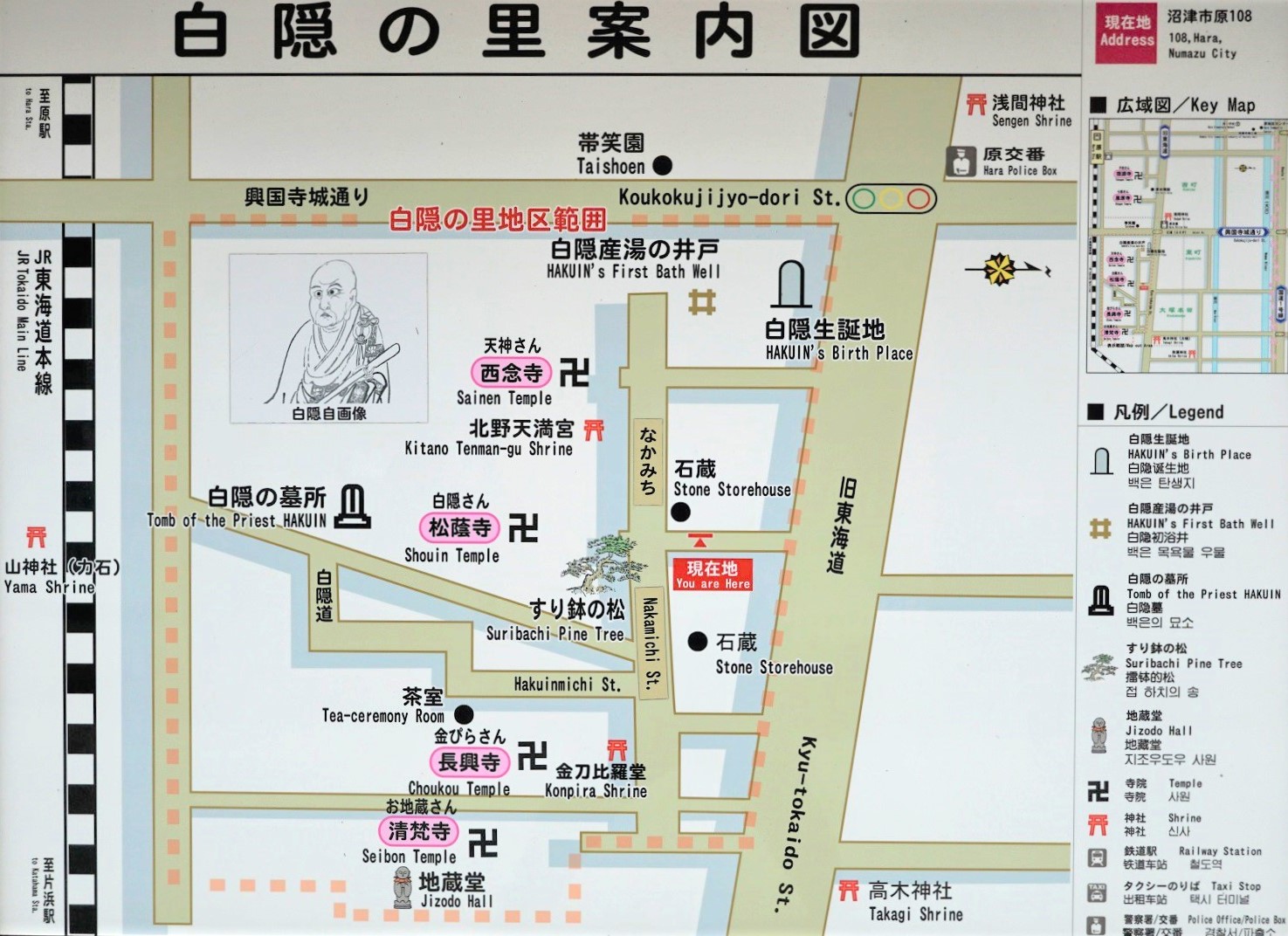

周辺案内図です。

有料パーキングは、白隠禅師・誕生地の隣と、向かい側の2ヶ所にあります。向かいのパーキングは銀行の駐車場でもあります。(2019年現在)

誕生地を正面から。元は母方の生家で、味噌屋を営んでいたそうです。

門をくぐった所に、白隠禅師の産湯の井戸(うぶゆ の いど)があります。

産湯の井戸の先には、無量堂(むりょう どう)があります。

無量堂の堂内です。窓から見えているのは、白隠禅師の姿を彫刻した石碑です。

無量堂の裏にある石碑です。

白隠禅師・誕生地から、旧東海道(きゅう とうかいどう)を少し歩いた所に松蔭寺があります。

山門(さんもん)を近くから。瓦の数が煩悩と同じ108枚あるそうです。

山門をくぐると、本堂(ほんどう)が見えて来ます。

境内の左側です。小さな仏像が壁のように並んでいますね。

鐘楼(しょうろう)です。

本堂を斜めから。扁額には大信根(だい しん こん)と書いてあります。これは学道の三則の一つで、仏法が真理の教えと信じる事です。

本堂の中です。手前の扁額には正念(しょう ねん)、奥の扁額には闡提(せん だい)と書いてあります。

本堂の右側に寺務所(じむしょ)があります。

松蔭寺は、臨済宗・妙心寺派(りんざいしゅう・みょうしんじは)から独立した単立宗派、白隠宗(はくいんしゅう)の大本山です。

本堂の左側に、大憤志(だい ふん し)の扁額を掲げる坐禅道場があります。

道場手前に、ユニークな造形の狛犬?があります。

対になる狛犬?は破損してボロボロの状態でした。

坐禅道場の中です。臨済宗は、単布団(たん ぶとん)と呼ばれる長い座布団を重ねるように敷き、その上で坐禅を組みます。

道場の左側に、大疑清(だい ぎ せい)の扁額を掲げる建物があります。

この道の先に、白隠禅師の墓があります。

白隠禅師の墓は石柵で囲まれているので、すぐに分かります。

僧侶の墓石は無縫塔(むほうとう)と言って、独特な卵形をしています。

墓地の近くにある東海道本線の踏切には、白隠踏切(はくいん ふみきり)の名がついています。

白隠踏切を渡らずに、線路沿いを歩いていくと、石柱の門が見えて来ます。

石柱の門をくぐった先に、白隠禅師塔所(はくいんぜんじ とうしょ)と彫刻された石碑があります。

1685年にこの地で誕生した白隠禅師は、松蔭寺で出家した後、諸国行脚の旅に出ました。峻烈な修行の末に悟りを開いたものの、生来の傲慢な性格から道を踏み外しかけました。その後、正受老人(しょうじゅ ろうじん)との出会いによって正道に立ち返り、大悟徹底したと言い伝えられています。

正受老人が住み、白隠禅師が修行した庵は正受庵(しょうじゅあん)と呼ばれており、現在は臨済宗の聖地になっています。