〒630-8213 奈良県 奈良市 登大路町 48

駐車場:周辺にコインパーキングが複数ある。

興福寺は奈良仏教の一つ、法相宗(ほっそう しゅう)の大本山です。

境内案内図です。

国宝館(こくほう かん)の隣に、普通車一台1000円の有料駐車場があります。奈良公園の周辺には安価なコインパーキングが複数あるので、そちらの利用をお勧めします。

奈良公園の南側に猿沢池(さるさわ いけ)があり、その右隣に五十二段(ごじゅう にだん)と呼ばれる石段があります。

奈良公園には野生の鹿が多数生息していて、普通に道路を歩いていたり、寝そべっていたりします。

五十二段を上った先に、興福寺の入り口があります。

五十二段の左側に、南大門跡(みなみ だいもん あと)があります。

南大門跡から中金堂(ちゅう こんどう)を望みます。中金堂は過去に何度も失われており、現在は9代目になります。

中金堂の西側には八角形の建物である南円堂(なん えんどう)があり、その向かって右側には興善院(こうぜん いん)があります。

興善院には、一言観音堂(ひとこと かんのん どう)があります。ここの藤棚は美しい景観を誇っていて、南都八景(なんと はっけい)の一つに数えられています。

一言観音堂を正面から。

南円堂(なん えんどう)の向かって左側には鐘楼(しょう ろう)があります。

鐘楼の斜め向かいには手水舎(ちょうず しゃ)があります。

手水舎の龍です。

手水舎の隣には不動堂(ふどう どう)があります。ここにも藤棚がありますね。

興善院の横にある道を歩いて、北円堂(ほく えんどう)を目指します。道の途中で、中金堂の後ろにある仮講堂(かり こうどう)を見る事が出来ます。

西金堂跡(にし こんどう あと)です。今は建物があった事を示す石碑があるのみです。

西金堂跡の近くに、国宝の北円堂があります。日本国内に現存する八角形の円堂(えんどう)の中では、最も美しいと言われています。

北円堂の近くから、中金堂、東金堂(ひがし こんどう)、五重塔(ごじゅう の とう)を望みます。

国宝の五重塔を近くから。過去に何度も失われて現在は6代目です。高さは50.1メートルで、五重塔としては国内二位の高さを誇っています。

五重塔の隣に、国宝の東金堂があります。この建物も過去に5回失われています。

拝観料(大人300円)を払えば、東金堂の中に入る事が出来ます。

東金堂の向かって左側に、国宝や重要文化財を多数収蔵している国宝館(こくほう かん)があります。有名な三面阿修羅像(さんめん あしゅらぞう)や、天燈鬼・龍燈鬼などの像が展示されています。

拝観料は大人700円ですが、東金堂連帯共通券を購入すると100円お得です。

国宝館の東南に、大湯屋(おおゆ や)と呼ばれる入浴施設があります。内部には鉄製の湯釜が二つあるそうです。

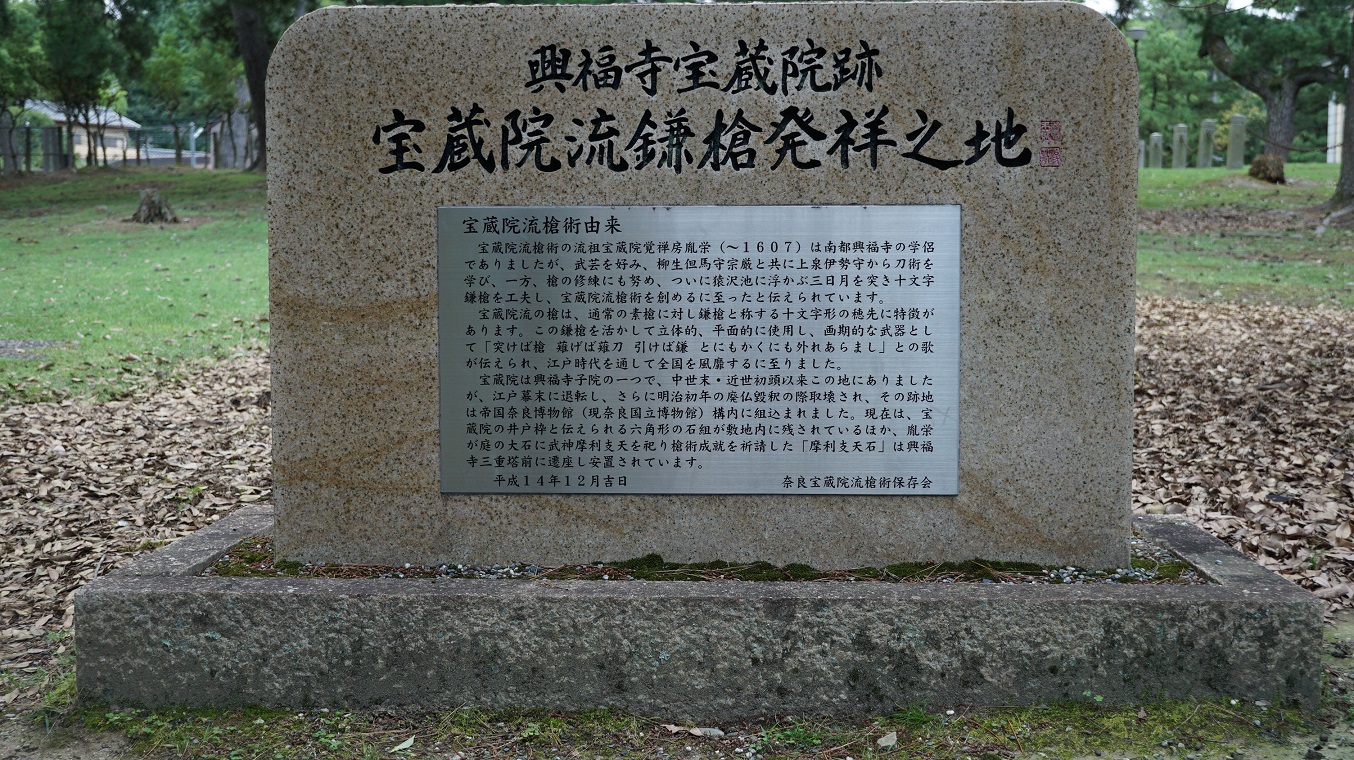

国宝館の東側、奈良国立博物館(なら こくりつ はくぶつかん)の近くに、宝蔵院跡(ほうぞう いん あと)があります。ここも元は興福寺の敷地内でした。宝蔵院は、宝蔵院流十文字鎌槍の祖・胤栄(いんえい)が院主を務めた寺院です。

興福寺は別名を南都(なんと)と言い、比叡山・延暦寺(ひえいざん・えんりゃくじ)を北嶺(ほくれい)と言いました。南都と北嶺は折り合いが悪く、たびたび衝突を繰り返しました。

後に戦乱と権力者の死によって南都は弱体化し、政治の中心地は関東に移ります。南都にかつての勢いが戻る事は無く、北嶺は浄土宗の法然(ほうねん)、浄土真宗の親鸞(しんらん)、臨済禅宗の栄西(ようさい)、曹洞宗の道元(どうげん)を輩出しました。

コメント

Respect to website author, some great information .

Great paintings! That is the type of information that are supposed to be shared across the net. Shame on Google for now not positioning this publish higher! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.