正受庵(しょうじゅ あん)

〒389-2253 長野県 飯山市 飯山上倉 1871

駐車場:無料駐車場がある。

正受庵は、有名な白隠慧鶴(はくいん えかく)禅師の師であり日本臨済宗の正統法嗣でもある、正受老人(しょうじゅ ろうじん)こと道鏡慧端(どうきょう えたん)禅師が住んでいた庵です。

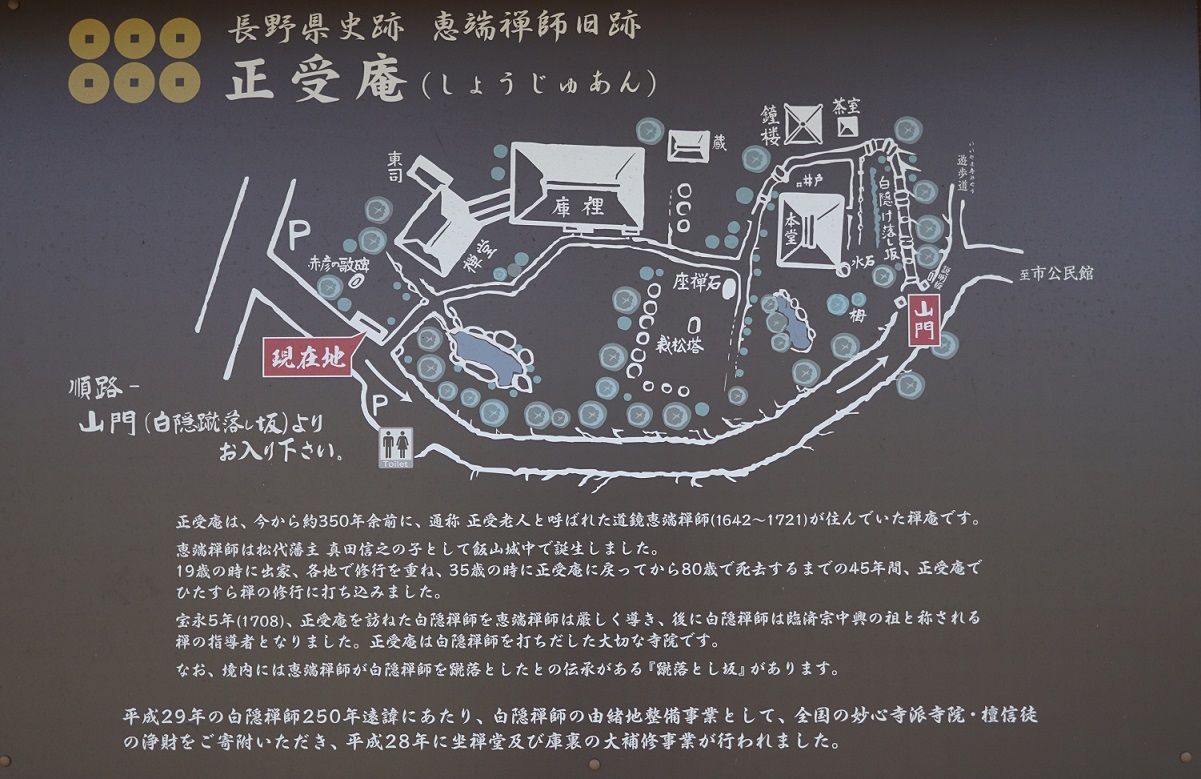

境内案内図です。駐車場から坂を下りて山門まで行きます。JR飯山駅からだと、地図右側の市公民館側から歩いてくる事になります。

駐車場は、観光バスが停車できるほどの広さがあります。

公衆トイレの隣にも、やや小さめの駐車場があります。

境内案内板やトイレの前から、禅堂(ぜん どう)を望みます。この禅堂は昭和16年に建築されたもので、長野県内で唯一、臨済宗・妙心寺派の様式を保持している建造物です。

ちょっと急な坂を下りていくと、山門(さん もん)が見えて来ます。

山門と参道を正面から。これが有名な「白隠蹴落とし坂」です。流石に当時は石段ではなかったと思いますが・・・いやはや。

白隠蹴落とし坂を登ると、天下三庵(てんか さんあん)と誉れ高い本堂(ほん どう)が見えてきます。本堂は1847年善光寺地震の後に再建されました。

賽銭箱に真田六文銭が書かれているのは、道鏡慧端禅師が真田一族の子孫(幸村の兄・信之の子)だからです。

本堂の堂内です。正受老人の僧位は最下位で、正受庵には寺格もありません。飯山城主が寺領の寄進を申し出でた際も、正受老人は「出家は三衣一鉢あれば良い。それ以上の物を求め、民の富を奪って何になる」と固辞したと言われています。

扁額に揮毫したのは、正受老人の師であり、天下三庵・至道庵(しどう あん)の主である至道無難(しどう むなん)禅師です。至道庵は江戸の小石川(現在の文京区)にありましたが、残念ながら東京大空襲で焼失しています。

至道無難禅師の無縫塔は、渋谷区の東北寺(旧・東北庵)にあります。

本堂には、御本尊の釈迦如来像が安置されています。

正受庵は善光寺地震(1847年)や、新潟県中越地震(2004年)などの災害と、明治政府の神仏分離令による廃寺の危機を乗り越えて、昔の姿のまま保存されています。その陰には、山岡鉄舟(やまおか てっしゅう)ら心ある禅者の尽力がありました。

本堂の向かって左側に、心字池(しんじ いけ)があります。

庭の手前、本堂の縁先にある水石(すい せき)は、正受老人が寺領の代わりに城主から頂いた第一の寺宝です。

本堂裏手の階段から、鐘楼(しょう ろう)と茶室(ちゃ しつ)を望みます。手前にあるのは屋根つきの井戸で、今日の泉(きょう の いずみ)と呼ばれています。

本堂裏手の階段を上った先には庫裏があり、その近くに無縫塔(僧侶の墓石)や、栽松塔(正受老人の墓碑)、正受老人が坐禅をしていた坐禅石(ざぜん せき)などがあります。

臨済宗中興の祖と誉れ高い白隠慧鶴禅師は、この正受庵で厳しい修行を積んだ後、静岡県の松蔭寺(しょういんじ)の住職を務めました。現在の松蔭寺は、臨済宗・白隠派の大本山です。