〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1

駐車場:有料の雷門地下駐車場がある。

浅草寺は聖観音宗(しょう かんのん しゅう)の総本山であり、東京都内最古の寺院とされています。

境内案内図です。

風雷神門(ふうらいじん もん)です。門の右側に風神(ふうじん)の像、左側に雷神(らいじん)の像が安置されています。雷神の雷は雷(かみなり)とも読むので、雷門(かみなり もん)と呼ばれるようになりました。

巨大な提灯の下部には、龍の彫刻が施されています。中国文化の影響で、日本の龍は三本爪で描写される事が多いです。

雷門の後ろ側には、右に女性の金龍(きんりゅう)、左に男性の天竜(てんりゅう)の像が安置されています。

仲見世通り(なかみせ どおり)は、浅草寺が境内の清掃を課す代わりに、店を出す許可を与えた事から始まりました。遠くに見えるのは宝蔵門(ほうぞう もん)です。

門の両脇を仁王像が守護している事から、昔は仁王門(におう もん)と呼ばれていました。東京大空襲で焼失し、1964年に鉄筋コンクリートで再建した時に、二階部分に仏教経典を納め、宝蔵門と名が改められました。

大提灯に小舟町(こぶなちょう)と書いてあるのは、中央区の日本橋小舟町より寄進された事に由来します。因みに、日本橋区域は丁目の設定が無い単独町名です。

宝蔵門の大提灯にも、龍の彫刻が施されています。雷門とは違って、赤い宝珠を掴んでいます。

宝蔵門の右側には、戦災供養の平和地蔵尊(へいわ じぞうそん)が安置されています。

平和地蔵尊の後ろには、二尊仏(にそん ぶつ)の像が安置されています。中央が勢至菩薩(せいし ぼさつ)右が観音菩薩(かんのん ぼさつ)です。常に風雨に晒されている事から濡れ仏(ぬれぼとけ)とも呼ばれています。

二尊仏の背後には、裏地蔵尊(うらじぞうそん)の像が安置されています。

裏地蔵尊の近くに弁天堂(べんてん どう)があります。

弁天堂の鐘楼(しょうろう)です。昔は時を報せる為に鐘を撞いていたので、時の鐘(ときのかね)とも呼ばれています。

宝蔵門の向かって左側に五重塔があります。

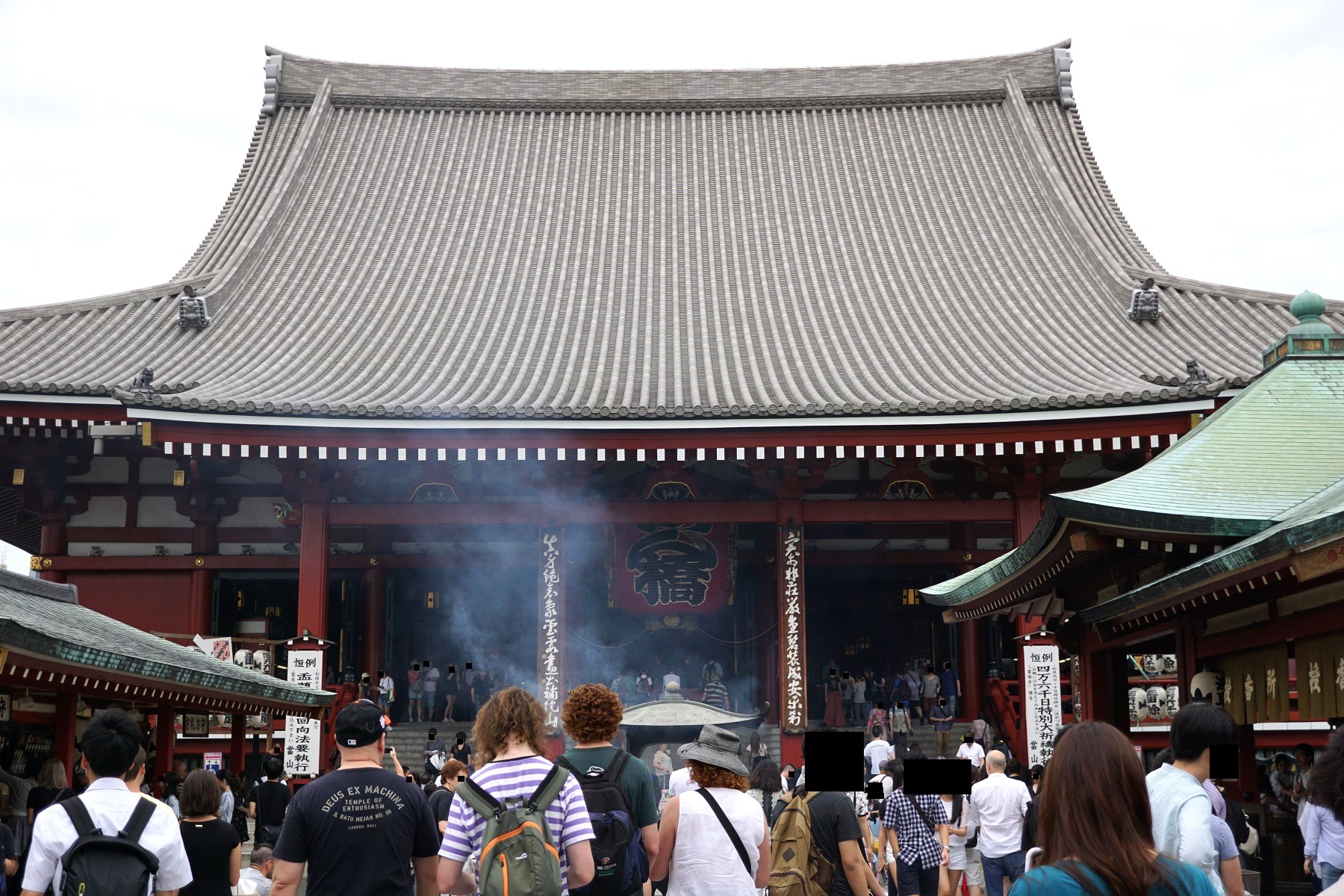

浅草寺の本堂を正面から。左右の建物は御守り等を頒布する授与所(じゅよ じょ)で、右側の奥に御水舎(おみず や)があります。

御水舎を守護する八大竜王・沙竭羅龍王(さがら りゅうおう)の像です。頭部に龍を頂いているのが特徴です。

清めの手水は、沙竭羅龍王の足元から出ています。

御水舎から本堂を望みます。御本尊が1面2臂の聖観音像なので、観音堂(かんのんどう)とも呼ばれています。

本堂の右側に、浅草寺の創建に深く関係している浅草神社(あさくさ じんじゃ)があります。

浅草神社の向かって右側に、四天王の持国天(じこくてん)と増長天(ぞうちょうてん)の像を安置する二天門(にてん もん)があります。1618年の建築ですが、空襲でも消失せずに残っています。

本堂の左側は西境内(にし けいだい)と呼ばれており、多くの御堂や仏像が安置されています。

本堂と東京スカイツリーを背景に、左から金龍権現(きんりゅう ごんげん)、九頭龍権現(くうずりゅう ごんげん)、銭塚弁財天堂(ぜに あらい べんざいてん どう)です。

金龍権現は聖観音の守護者であり、浅草寺の山号である金龍山(きんりゅうざん)の由来です。九頭龍権現は長野県の戸隠神社(とがくし じんじゃ)から勧請されました。

影向堂(ようごう どう)です。影向とは神仏が姿形を成して現われる事で、堂内には聖観音菩薩を始めに、数多くの仏像が安置されています。

淡島堂(あわしまどう)の本堂には、阿弥陀如来像と、淡島明神(あわしまみょうじん)とその本地仏である虚空蔵菩薩像(こくうぞうぼさつぞう)が安置されています。その後ろに西参道商店街(にしさんどう しょうてんがい)があります。

西参道商店街には、巨大メロンパンで有名な花月堂(かげつどう)があります。

花月堂の壁には、毎年6月~9月までの期間限定で風車が飾られています。七夕の時期になると、本堂の右側にある浅草神社で風鈴が飾られます。

西参道商店街の北側に、日本最初の遊園地として知られる「浅草花やしき」があります。開園当初は植物園でしたが、次第にアトラクションが増えていき、現在の形になったそうです。(過去に閉園の経緯あり)

花やしきの南側に、通称「ホッピー通り」があります。昼間から開店している居酒屋が立ち並んでおり、飲兵衛や外国人観光客で賑わっています。

ホッピー通りから、伝法院通り(でんぽういん どおり)入ってすぐの所に、鎮護堂(ちんごどう)があります。

昔、この地域にはタヌキが多数住み着き、住民が迷惑していました。当時の浅草寺の住職が夢のお告げで鎮護堂を建てると、タヌキ達は浅草寺の本坊である伝法院(でんぽう いん)の守護者になったと言い伝えられています。

鎮護堂から、一般非公開の伝法院庭園をチラ見する事が出来ます。不定期で特別公開される事もあるそうですが、特別な伝手か、よほど運が良くないと中に入る事は出来ません。

鎮護堂の向かいに、鼠小僧・次郎吉(ねずみこぞう・じろきち)が居ました。大名屋敷に盗みに入り、貧しい庶民に金を配った義賊として人気を博していますが、実際にはただの浪費家の泥棒に過ぎなかったようです。

鎮護堂から少し東に行った所に、伝法院の通用門があります。

コメント