〒183-0023 東京都府中市宮町3丁目1

駐車場:有料コインパーキングと、無料駐車場がある。

関東三大奇祭の一つ「くらやみ祭り」で有名な大國魂神社は、東京五社に数えられるほどの歴史ある大神社であり、武蔵国総社(むさし の くに そうしゃ)とも呼ばれています。

境内案内図です。

正面参道の大鳥居です。京王線・府中駅から歩いて五分の所にあります。

大鳥居の向かって左側に有料駐車場があります。

大鳥居の手前右側に神戸稲荷神社(ごうど いなり じんじゃ)があります。神戸(ごうど)は旧市内の名称です。

大鳥居をくぐった先の左側に宮乃咩神社(みやのめ じんじゃ)があります。御祭神は芸能と安産の神である天鈿女命(あめの うずめ の みこと)です。出産前に絵馬を奉納し、出産を終えると底の抜けた柄杓を奉納する習わしがあります。

宮乃咩神社の近くに、相撲の土俵があります。毎年八月一日に八朔相撲祭(はっさく すもう さい)が行われます。因みに、八朔(はっさく)とは八月一日の事です。

土俵の近くに手水舎があります。

手水舎の龍を近くから。センサーで人を感知すると水が出ます。

手水舎の先に、2011年に改築された隋神門(ずいしん もん)があります。

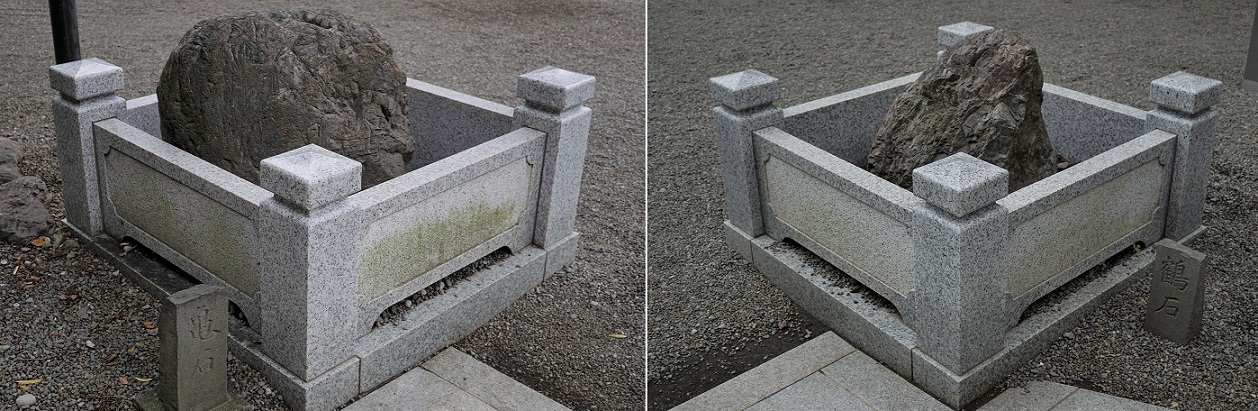

隋神門をくぐってすぐの所に、鶴石(つるいし)と亀石(かめいし)があります。

隋神門の近くに鼓楼(こ ろう)があります。決まった時刻になると、ここで太鼓が叩かれます。

鼓楼の向かいに宝物殿(ほうもつでん)があります。中には八基の神輿や大太鼓の他、多数の宝物が保管されています。

宝物殿の左側に神楽殿(かぐら でん)があります。祭りの時などに、重要無形文化財に指定された、江戸の里神楽(えど の さとかぐら)が奉納される事があります。

神楽殿の近くに中雀門(ちゅうじゃく もん)があります。丁度、茅の輪くぐりの時期でした。

中雀門をくぐった先に、大國魂神社の拝殿(はい でん)があります。拝殿の奥にある本殿では、旧・武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県の一部)の一宮から六宮まで(金鑚神社、秩父神社、氷川神社、二宮神社、小野神社、杉山神社)の御祭神を祀っています。

拝殿の後ろに柵に囲まれた本殿(ほんでん)があり、その周囲を回る事が出来ます。

本殿の左側に水神社(みずじんじゃ)があります。御祭神は井戸の神・水波能売命(みづはのめ の みこと)ですが、境外摂社の滝神社(たき じんじゃ)から御霊分けされた加茂別雷命(かもわき いかづち の みこと)も合祀されています。

水神社の裏側に、人形流し(ひとがた ながし)を行う場所があります。

水神社の隣に松尾神社(まつお じんじゃ)があります。御祭神は、京都の松尾大社(まつお たいしゃ)から勧請した醸造の神、大山咋命(おおやまくい の みこと)です。境内にはサントリー府中工場から奉納された瓶ビールと、地酒の樽があります。

松尾神社の右側に巽神社(たつみ じんじゃ)があります。本殿から見て南東の方角(辰巳・巽)にあるので、この名がつきました。

巽神社の狛犬は、非常にユニークな表情をしています。

本殿の南西に、樹齢1000年にもなる御神木の大銀杏が生えています。昔はこの大銀杏の根本に小さな巻貝が生息していて、その貝を煎じて飲むと母乳の出が良くなると信じられていました。

本殿の西側に東照宮(とうしょうぐう)があります。御祭神は徳川家康で、今のJR府中本町の付近に御殿を立てて、鷹狩りを楽しんでいたそうです。

東照宮の右側に、住吉神社・大鷲神社(すみよし じんじゃ・おおわし じんじゃ)があります。御祭神は大阪府の住吉神社と大鳥神社から勧請した御分霊です。

ここから約600mほど離れた所に、境外摂社の坪宮(つぼ の みや)があります。普段は滅多に参拝者が訪れない小さな神社ですが、例大祭の時は様変わりします。

コメント

Your writing strikes a chord with me on a personal note. It’s like you’re speaking directly to me!

You’ve provided some insightful tips, thanks.