〒321-1431 栃木県日光市山内2301

駐車場:有料の大駐車場が複数ある。

日光東照宮は、日光二荒山神社(にっこう ふたらさん じんじゃ)の境内にある、徳川家康公の墓所です。

東照宮の大駐車場です。料金は一日600円(2019年現在)です。

大駐車場のほぼ向かいにある第二駐車場です。こちらは一日500円ですが、利用時間が7:30~15:00と短くなっています。

参道の途中、宝物館の向かいに、御仮殿(おかり でん)があります。これは社殿等を修理する際に御祭神を一時的に移す為の場所なのですが、東照宮は頻繁に修理をするので常設する必要があるそうです。

表参道(おもて さんどう)から石鳥居を望みます。社号標に葵紋が輝いています。

石鳥居の先に五重塔があります。

仁王が守護する表門(おもてもん)を正面から。東照宮は明治時代に発令された神仏分離令と廃仏毀釈を逃れているので、他の寺社よりも神仏習合の色が強く残っています。拝観料は大人1人1300円、小中学生は450円です。(2023年現在)

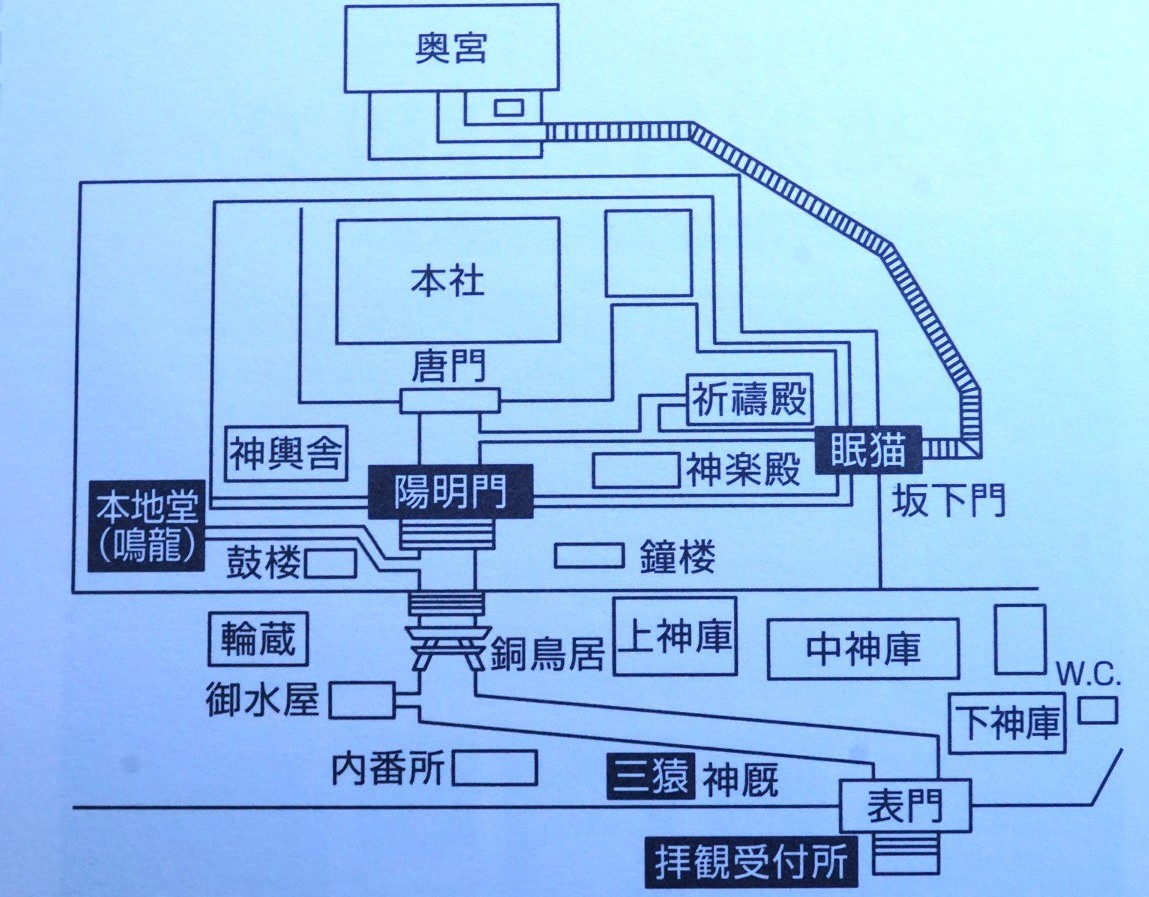

表門をくぐると、上神庫(かみ じんこ)、中神庫(なか じんこ)、下神庫(しもじんこ)が見えてきます。

上神庫の向かいに、16匹の猿の彫刻で有名な神厩舎(しんきゅうしゃ)があります。2013年から2017年にかけて、風化して剥がれ落ちた塗料の塗り直しが行われました。しかし、見ざる、聞かざる、言わざるで知られる三猿(さんえん)の表情が修理前と違うという事で話題になりました。

こちらは修理前の三猿です。東照宮の豪華絢爛さを維持する為に、頻繁に修理や塗り直しが行われており、その度に猿の表情も変わっているそうです。

神厩舎、三神庫の先に、豪華絢爛な御水屋(おみずや)があります。

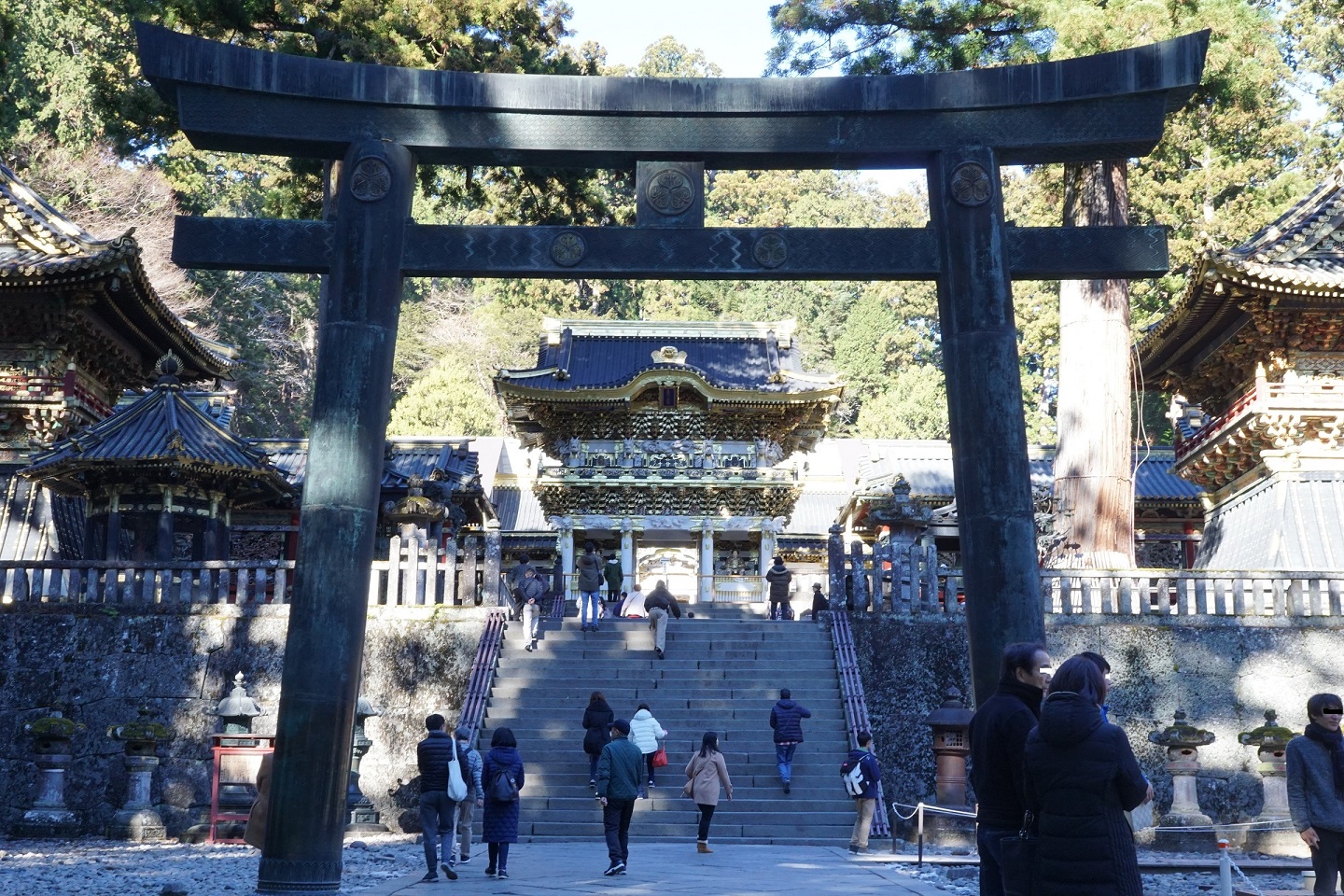

御水屋の先に銅鳥居(どうとりい)があります。中鳥井(なかとりい)とも呼ぶそうです。奥に陽明門(ようめいもん)が見えます。

陽明門の左側に、鳴龍(なきりゅう)の天井画で有名な薬師堂(やくしどう)があります。天井画を水平な場所に描くと、下から見上げた時に歪んで見えてしまうので、天井の中央を持ち上げて凹レンズ状にする「起(むく)り」と呼ばれる建築技法が生まれました。

堂内の特定の場所で手を叩くと、凹レンズ状の天井で音が複雑に反射するフラッター・エコーという現象が起きます。昔の人は、この不思議な現象を、天井画の龍の鳴き声と考えたのかも知れません。

陽明門を近くから。扁額には徳川家康公の御神名である東照大権現(とうしょうだいごんげん)と揮毫されています。

陽明門の先に、唐門(からもん)と御本社(ごほんしゃ)があります。観光客が唐門をくぐる事は出来ないので、右側にある入口から社殿の中に入ります。奥にある本殿には、等身大の家康公の像が祀られています。

唐門と御本社の向かって右側に、奥宮(おくのみや)の参道があります。受付の先に見えるのは坂下門(さかしたもん)です。

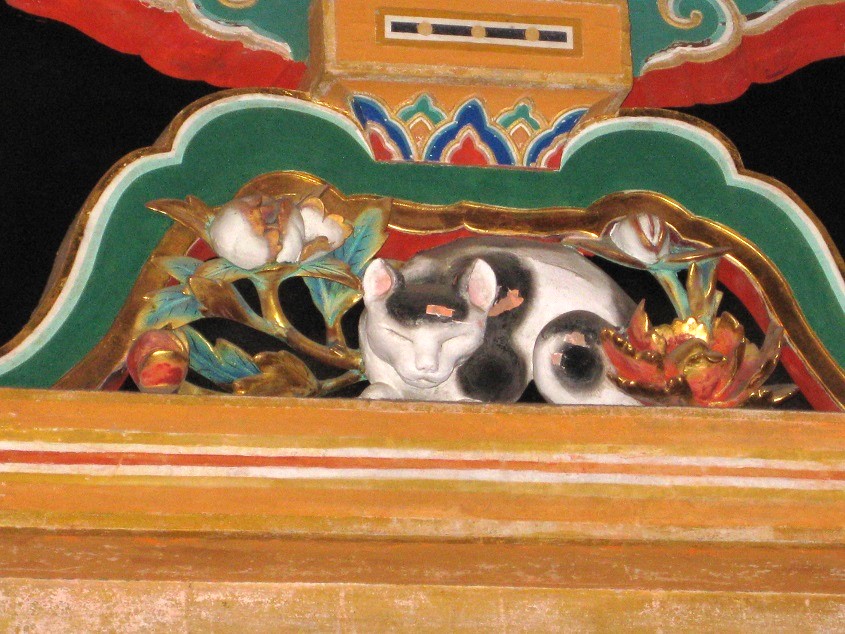

江戸時代の彫刻家・左甚五郎(ひだり じんごろう)作の眠猫(ねむり ねこ)は、坂下門の上部にあります。高い所にあるので、スマートフォンのカメラでは上手く撮影出来ないかも知れません。

これは塗り直し前の写真です。三猿と同様に、見比べてみると面白いかも知れません。

坂下門をくぐって坂道を歩いていくと、石段と石柵が見えてきます。

長い石段を登った先に、葵紋で装飾された銅鳥居があります。

銅鳥居の横に銅神庫(どうじんこ)があります。以前は家康公が愛用していた品を納めていたそうですが、それらは駐車場の近くにある宝物館に移されています。

奥宮の拝殿を正面から。写真の左側に見えるのは休憩所の屋根です。

拝殿は葵紋と仏教の法輪で装飾されていて、皇室の紋章である菊花紋は一つも見当たりません。

拝殿の後ろに鋳抜門(いぬきもん)と御宝塔があります。

鋳抜門はその名の通り鋳造パーツで組み上げられており、徳川将軍家の菩提寺である東京の増上寺(ぞうじょうじ)にも鋳抜門があります。

御宝塔には、東照大権現こと徳川家康公の神棺が納められています。

コメント

This article spoke to me on a personal level; it hits all the right chords.

Your way of writing is engaging; it feels like having a talk.