〒611-0011 京都府 宇治市 五ヶ庄 三番

駐車場:有料駐車場がある。

萬福寺(まんぷくじ)は、中国からの渡来僧・隠元隆琦(いんげん りゅうき)禅師を宗祖とする黄檗宗(おうばく しゅう)の大本山です。

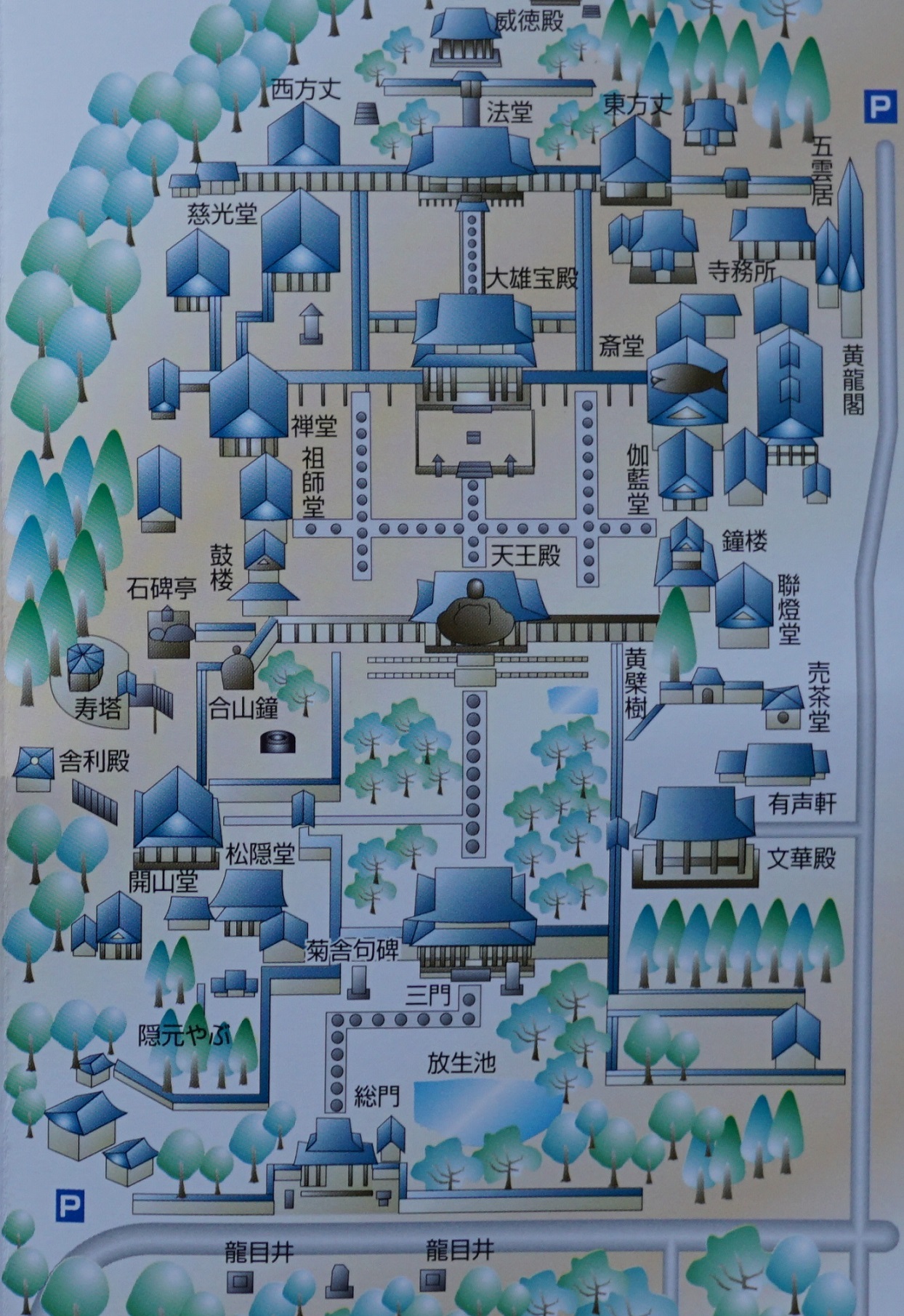

境内案内図です。

駐車場の入口は、黄檗公園(おうばく こうえん)の野球場とプールに挟まれた道路の奥にあります。

駐車場は90分500円、以降30分毎に200円追加です。(2021年現在)

駐車場から西に向かって歩き、京都府道244号万福寺線に出たら北上します。少し歩くと右側に萬福寺の総門(そう もん)が見えてきます。総門は中国式の牌楼(ぱい ろう)になっています。

扁額(へんがく)には第一義(だい いち ぎ)という禅の本質が書かれています。

総門を潜ると、左側に萬壽院(まんじゅいん)が見えてきます。ここには明国からの渡来僧であり、二代目住持を務めた木庵性瑫(もくあん しょうとう)禅師の墓があります。

参道には、龍の鱗を模した石條(せきじょう)と呼ばれる菱形の石が敷き詰められています。中国において龍は力の象徴であり、仏教の守護者とされています。

放生池(ほうじょういけ)から三解脱門(さん げだつ もん)を望みます。7~8月には蓮の花が咲きます。

三解脱門の右側に天真院(てんしん いん)があります。天真院には中国式の精進料理である普茶料理(ふちゃ りょうり)を提供する銀杏庵(いちょう あん)があります。因みに、普茶料理の普茶(ふちゃ)とは、全ての人達に茶を施すと言う意味です。

三解脱門を正面から。上の扁額には山号の黄檗山(おうばく さん)、下の扁額には萬福寺(まんぷくじ)と揮毫されています。

三解脱門を潜った先の右側に料金所があります。高校生以上は500円、中学生以下は300円(2021年現在)です。参道の先に見えるのは天王殿(てんのう でん)です。

天王殿には実在した禅僧の布袋尊(ほてい そん)や、四天王の像が安置されています。

天王殿の左側に、八幡宮祠堂(はちまんぐう しどう)があります。

八幡宮祠堂の左側に菩提樹があります。開花は5月の下旬~6月上旬頃です。

菩提樹の左側には、開山堂(かいざん どう)の正門である通玄門(つうげん もん)があります。

通玄門を潜ると、開山堂(かいざん どう)が見えてきます。開山堂の欄干は、卍型や、卍崩しの文様になっています。これは中国寺院の特徴です。

開山堂には、桃の実が彫刻された桃戸(もも と)と呼ばれる扉があります。これも中国寺院に特有のもので、邪気を祓う為に勢いよく開けるのが作法とされています。中には隠元禅師の木像が安置されています。

開山堂の右側に、屋根付きの回廊(かいろう)があります。

回廊の途中に、隠元禅師の墓所である寿塔(じゅとう)があります。

寿塔の近くに石碑亭(せきひ てい)があります。

石碑亭の近くに、合山鐘(がっさんしょう)があります。基本的には儀式が始まる前に鳴らされる鐘ですが、好きな時に参詣者が撞いても構わないようです。

合山鐘の左側に潜修禅(せんしゅうぜん)?と書かれた中国風の門がありますが、参詣者が潜ることは許されていません。

回廊から天王殿に入ります。

天王殿の扁額です。

布袋尊の像を正面から。写真は正月のものですが、お供え物と供え方が中国風で、実に興味深かったです。

布袋尊を取り囲むように、西の守護・広目天(こうもく てん)、北の守護・多聞天(たもん てん)、東の守護・持国天(じこく てん)、南の守護・増長天(ぞうちょう てん)、裏側に韋駄天(いだ てん)の像が祀られています。

天王殿から大雄宝殿(だいおう ほうでん)を望みます。手前に月台(げつ だい)と呼ばれる平らなスペースが設けられています。

回廊を歩いて鼓楼(こ ろう)と祖師堂(そし どう)の前を通ります。鼓楼は太鼓の台であり、向かい側にある鐘楼(しょう ろう)の梵鐘(ぼん しょう)と交互に打ち鳴らされます。

祖師堂には、禅宗の初祖・達磨大師(だるま だいし)の像が安置されています。両脇にあるのは、歴代住職の位牌です。

祖師堂の右側に僧堂(そう どう)があります。僧堂には選仏場(せんぶつ じょう)と呼ばれる坐禅道場があります。参詣者は立ち入り禁止です。

大雄宝殿の扁額と、桃戸です。

大雄宝殿の中央には釈迦世尊、右に迦葉(かしょう)尊者、左に阿難(あなん)尊者、両側には十八羅漢(じゅうはち らかん)の像が並んでいます。作者は中国人仏師の范道生(はん どうせい・Fan Dao sheng)です。

十八羅漢の一人であり、釈迦世尊の実子でもあった羅睺羅(らごら)尊者の像は、開いた胸から釈迦世尊の顔が見えています。これは人の心の中に宿る、仏の心を意味しています。

大雄宝殿から法堂(はっとう)を望みます。

法堂に向かう回廊の途中に、日中戦争における両国の死者を供養する為に建てられた怨親平等塔(おんしん びょうどう とう)があります。

西方丈(にし ほうじょう)の入口です。総門と共に、最初期に作られた場所です。

法堂の扁額には、大弁舌を意味する獅子吼(ししく)と揮毫されています。揮毫者は、隠元禅師の師である費隠通容(ひいん つうよう)禅師です。

法堂には長椅子が置かれ、その上に二つ折りの長座布団が敷かれています。

法堂の須弥壇(しゅみだん)では、導師が説法を行います。

法堂を出て回廊を歩いて行くと、東方丈(ひがし ほうじょう)が見えてきます。

更に回廊を歩いて行くと、開梆(かい ぱん)が見えてきます。これは魚鼓(ぎょく)とも呼ばれており、時計の代わりに叩き鳴らされます。

開梆のすぐ側に斎堂(さい どう)があります。僧侶達はここで食事を摂ります。

斎堂の向かって右側に、華光大帝(かこう たいてい)などの中国の神々を祀る伽藍堂(がらん どう)があります。

伽藍堂の向かって右側に鐘楼があります。この動画は2021年の萬福寺ランタンの時に撮影したものです。

萬福寺の総門から約150mほど離れた所に、塔頭寺院の宝蔵院(ほうぞういん)があります。

宝蔵院の初代住職・鉄眼道光(てつげん どうこう)は、日本初の木版印刷経版木である黄檗版大蔵経(鉄眼版)の作成者です。鉄眼版は宝蔵院内・鉄眼版一切経収蔵庫に収蔵されており、現在でも印刷に使用されています。

また、鉄眼禅師は女性用の仏教入門書「仮名法語」の著者でもあります。仮名法語は京都大学のデジタルアーカイブで閲覧可能です。

コメント

I was recommended this web site by means of my cousin. I’m no longer sure whether or not this put up is written by him as no one else recognise such special about my difficulty. You are incredible! Thanks!

I’m now not certain where you’re getting your information, however great topic. I must spend some time finding out more or figuring out more. Thank you for excellent information I was searching for this info for my mission.

This blog is an amazing source of information on these topics. Thank you for offering your expertise with the world.

Your writing style is so captivating; it’s like reading a conversation with a friend.

WOW just what I was searching for. Came here by

searching for Sign up here

Valuable insights backed by actual examples; it can’t get better than that.

You have a talent for simplifying complex concepts; I truly understand it now.

I constantly appreciate reading your blogs. Thanks for sharing your insights and ideas with your readers.

Your blog has become one of my preferred resources; I can’t wait for new posts.

Reading your blog is always a joy; your writing fascinates me every time.

Your passion is infectious. It’s hard not to get excited about the topics you cover.

Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read articles and blog posts from this web site. It’s usually so awesome and as well , jam-packed with a lot of fun for me and my office mates to search your blog on the least three times in a week to find out the fresh stuff you will have. And definitely, we’re at all times astounded concerning the great methods you serve. Some two facts in this article are rather the simplest I have ever had.

You’ve provided some insightful advice, appreciate it.

Your blog regularly surprises me with thought-provoking content. Thank you for always sharing exceptional posts.