PartⅡは、通用門の中から始まります。境外の様子はPartⅠを御覧ください。

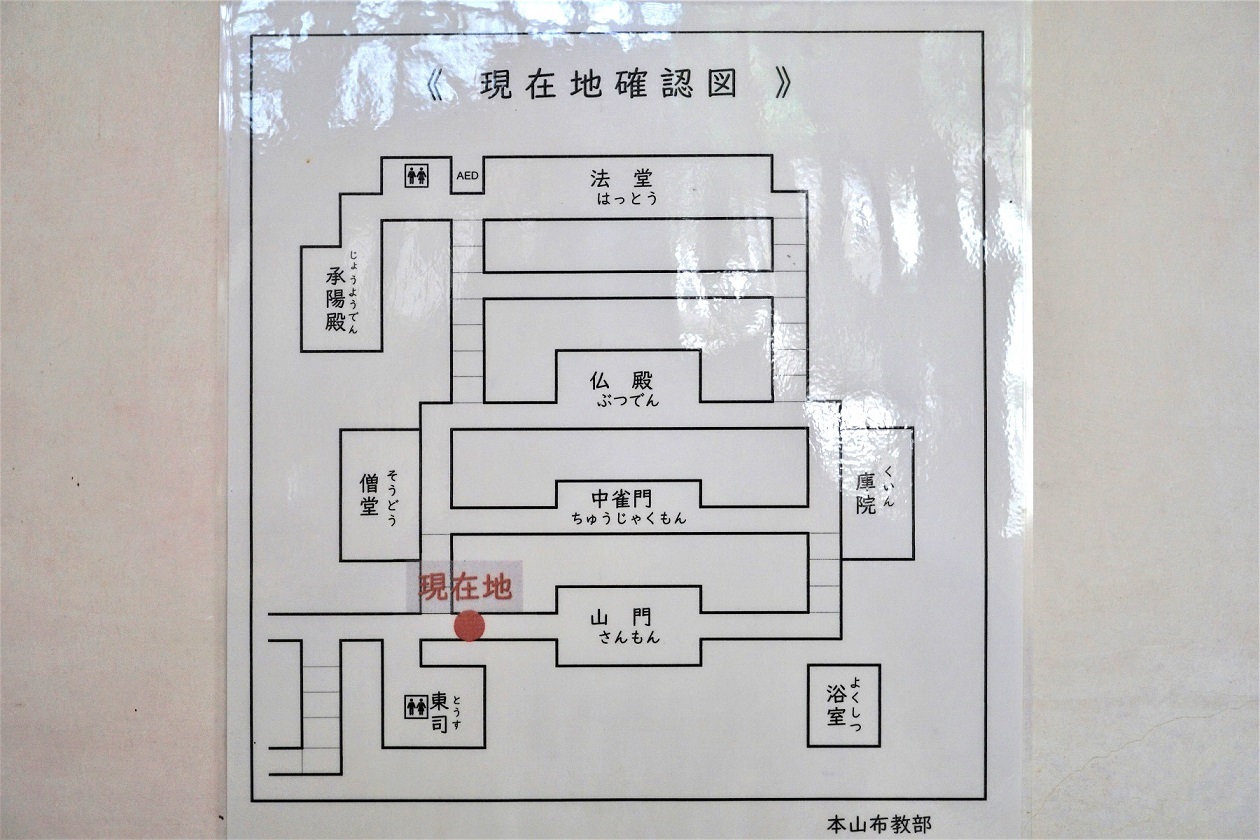

案内図です。永平寺の境内は山の斜面にある為、四階層の作りになっています。

通用門から、受付や宿坊がある吉祥閣(きちじょう かく)に入ると、修行中の禅僧がお参りの作法について説明してくれます。

参拝順路を進んでいくと、傘松閣(しょうさんかく)の広間に出ます。ここの天井画は非常に有名です。

更に階段を上っていくとトイレがあります。曹洞宗ではトイレの事を東司(とうす)と呼び、臨済宗は雪隠(せっちん)と呼びます。正面上部で祀られているのは、全ての不浄を焼き尽くす烏枢沙摩明王(うすさま みょうおう)です。

トイレからすぐの所に、永平寺名物の回廊があります。禅僧はこの回廊を日に何度も往復します。もちろん隅々まで掃除が行き届いています。

山門(さんもん)の手前に板(はん)があります。これは日に三度、時間を知らせる道具ですが、宗派によって木板(もっぱん)や巡照板(じゅんしょうばん)と呼び名が違います。

山門を守護する四天王の像です。

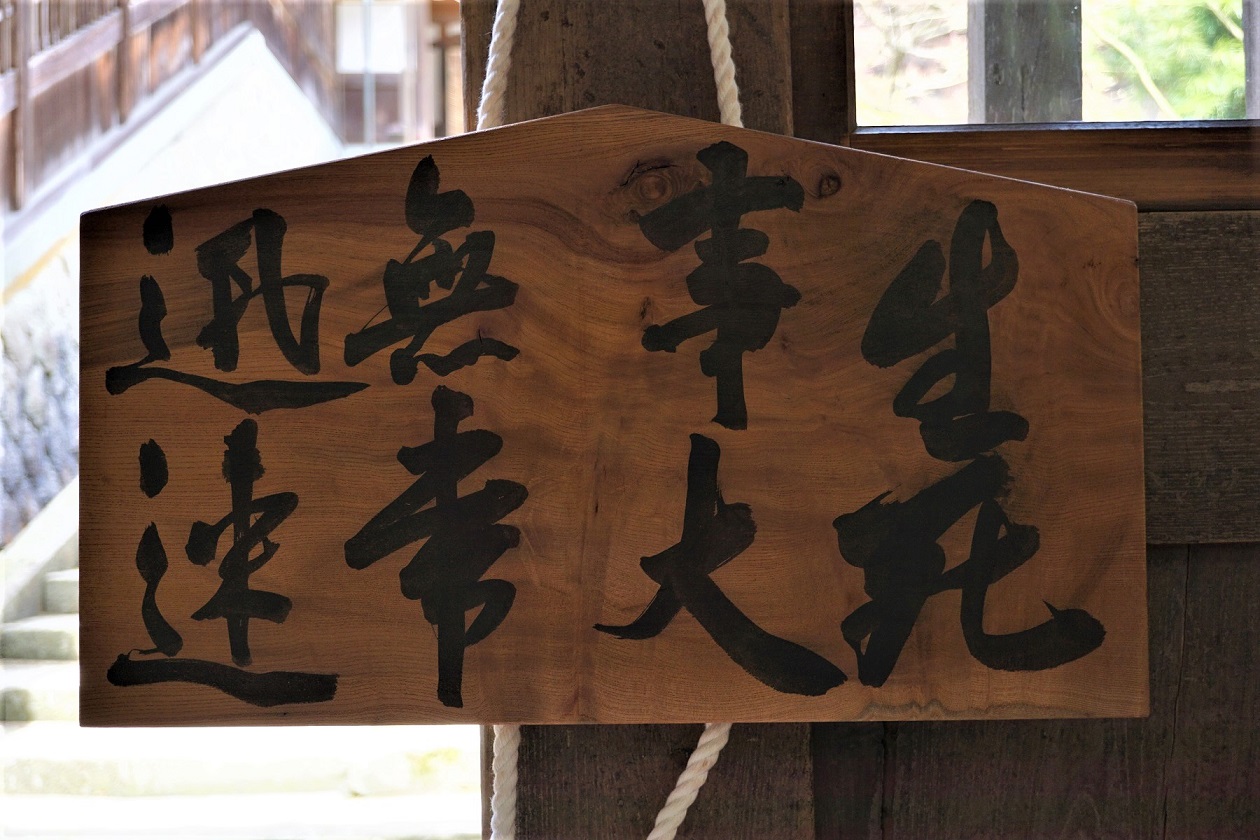

山門の上部にかかる吉祥額(きちじょう がく)です。因みに、永平寺の山号は吉祥山(きちじょうさん)です。

山門から、僧侶達の浴室と、仏教経典を保管する経蔵(きょうぞう)への石段を望みます。

山門の正面には、鐘楼(しょうろう)があります。運が良ければ、鐘を撞く禅僧の姿を見る事が出来ます。

山門の中央から、中雀門(ちゅうじゃくもん)を望みます。

回廊を上り、その途中から山門を望みます。山門の2Fには多数の仏像が安置されています。

回廊を上がった所に、僧堂(そうどう)があります。ここは禅僧が坐禅修行に励む場所であり、食事や睡眠をとる生活の場でもあります。

僧堂の近くには、大きな魚を模した魚鼓(ぎょく)があります。これは僧侶達の食事の際に、合図として打ち鳴らされるものです。

僧堂の向かい側には、禅僧達の食事を作る厨房である大庫院(だい くいん)があります。その入口には、俊足で知られる韋駄天(いだてん)の像が祀られています。因みに、吉祥閣(きちじょうかく)には、一般客向けの厨房である小庫院(しょう くいん)があります。

中雀門から仏殿(ぶつでん)を望みます。

大庫院の前にある回廊を上って、仏殿に向かいます。

仏殿の宮殿(くうでん)には、過去を意味する阿弥陀仏 (あみだぶつ)、現在を意味する釈迦如来(しゃかにょらい)、未来を意味する弥勒菩薩(みろくぼさつ)の像が安置されています。

仏殿の左側の回廊に、御開山・道元禅師の御廟である承陽殿(じょうようでん)への門があります。でも、石段は通行禁止なので、ここからは行けません。

承陽殿がある回廊の中央から、法堂(はっとう)を望みます。

法堂では、禅僧達がお勤めをしていました。

法堂の左側の通路を進むと、白山水(はくさん すい)の間があります。これは白山連峰からの湧水で、道元禅師にお供えする為のものです。白山妙理権現(はくさん みょうり ごんげん)は曹洞宗の守り神とされています。

白山水の先に、道元禅師を祀る承陽殿(じょうようでん)があります。

承陽殿の左側に、永平寺・二代目住職の弧雲懐奘(こうん いじょう)禅師に因んで名付けられた、孤雲閣(こうん かく)があります。孤雲閣は、承陽殿に奉仕する僧侶達の詰め所です。

コメント

Your blog offers valuable information on a variety of topics. Thanks for sharing your expertise with us.

Thank you for sharing such a valuable post. Your opinions are very thought-provoking and the content is clearly articulated. Keep it up!

Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you provide.

It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read!

I’ve bookmarked your site and I’m adding

your RSS feeds to my Google account.

Thank you a lot for sharing this with all of us

you really recognise what you’re talking about! Bookmarked.

Please additionally consult with my web site

=). We will have a link alternate arrangement

between us

Your attention to detail and meticulous research are evident in your blog posts. It’s impressive.