〒927-2156 石川県 輪島市 門前町 門前1-18-1

駐車場:無料駐車場がある。

かつて曹洞宗大本山・總持寺は石川県にありましたが、1898年に大部分の伽藍を焼失した為、横浜市鶴見区に移転しました。總持寺祖院は、その跡地に建立された坐禅道場です。

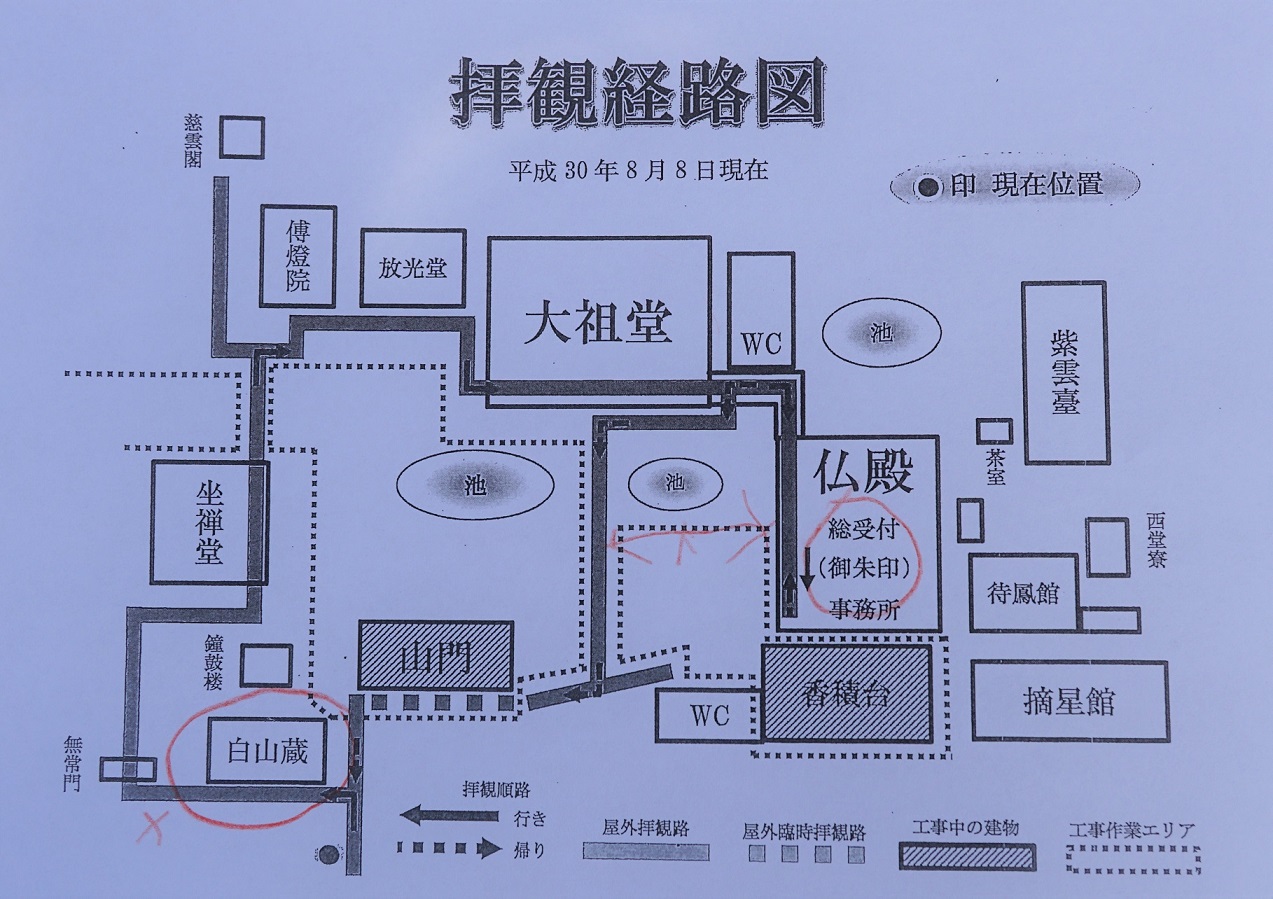

境内案内図です。

市営の無料駐車場に駐車して、總持寺祖院まで歩いていきます。

道路の奥に總持寺祖院が見えます。

この道路には、かつて總持寺祖院の総門(そうもん)があった事を示す石碑と、法身舎利塔(ほっしん しゃりとう)があります。その裏にあるのは地蔵堂(じぞう どう)です。

少し歩いた所に、總持寺二世・瑩山紹瑾(けいいざん じょうきん)禅師の直筆で「能登櫛比庄(のと くしひ の しょう)」と彫刻された石碑があります。瑩山禅師は曹洞宗・總持寺派の派祖でもある為、太祖・常済大師(たいそ・じょうさい だいし)とも呼ばれています。

總持寺祖院の寺号標と、三樹松関(さんじゅしょうかん)を近くから。總持寺祖院がある能登半島には、龍の形をした三本の松の木が生えていて、それが門の名前の由来になっています。

横浜鶴見に移転した總持寺にも、扁額に三樹松関と揮毫された総門があります。

三樹松関を潜ってすぐの所に、拝観の受付があります。大人は400円です。(2019年現在)

拝観料を支払うと、拝観経路図をもらえます。赤丸の所は撮影禁止ですが、それ以外の所は自由に撮影して良いそうです。

拝観の受付の向かい側に、手水舎(ちょうず しゃ)があります。

手水舎の近くに、おそうじ小僧の石像があります。

おそうじ小僧の近くに、祥福稲荷大権現(しょうふく いなり だいごんげん)の社があります。

その右側に、乳貰い地蔵(ちち もらい じぞう)の御堂があります。死んだ母親が、墓の中で生まれた我が子の為に、夜な夜な飴家に通い、母乳の代わりに飴を舐めさせて育てたという伝説があります。その子供が成長して、總持寺五世・通幻寂霊(つうげん じゃくれい)禅師になりました。

乳貰い地蔵の近くに、法華経の句をモチーフにした「此の経は持ち難し」の像があります。

「此の経は持ち難し」の像の近くにも、おそうじ小僧の像があります。禅宗寺院では、強風が吹き荒れる日であっても掃除をします。それは「風が止んでから掃除をすれば良い」という想念を掃除する為です。

おそうじ小僧の像の近くに、芳春院(ほうしゅん いん)があります。開基は戦国武将・前田利家(まえだ としいえ)の妻、芳春院です。

芳春院の御本尊は釈迦如来像です。

芳春院には、開運弁財天(かいうん べんざい てん)の像が安置されています。

芳春院のすぐ近くに、味噌摺り地蔵(みそすり じぞう)があります。味噌摺りを仕事にしていた僧侶が、長野県の善光寺(ぜんこうじ)に参拝したくて寺を抜け出した時に、この地蔵(が身代わりになって味噌を摺ってくれたという伝説があります。

味噌摺り地蔵の近くに、経典を納める経蔵(きょう ぞう)があります。

経蔵には、五世紀頃の中国の学者の傳大士(ふ だいし)が考案した輪蔵(りんぞう)があります。輪蔵には大蔵経334巻が納められていて、輪蔵を一回回すと全て読んだのと同じ功徳があるとされています。

輪蔵の大蔵経は、黄檗宗の禅僧・鉄眼道光(てつがん どうこう)が開版した、鉄眼版(てつがん ばん)と呼ばれる版木印刷の経典です。黄檗宗の大本山・萬福寺(まんぷくじ)の塔頭寺院・宝蔵院には、鉄眼版の版木が収蔵されています。

経蔵の向かい側に、峨山道(がざんどう)と呼ばれる山道の入口があります。總持寺二世・峨山韶碩(がざん じょうせき)禅師は、ここから約53km離れた永光寺(ようこう じ)の4代目住職でもあり、両寺院の朝課を勤める為に、約20年間、徒歩で往復したそうです。

峨山道入口の手前に、三解脱門(さん げだつ もん)があります。

三解脱門の左側に、無常門(むじょう もん)があります。

無常門をくぐった先に、曹洞宗の守護神である白山妙理大権現(はくさん みょうり だいごんげん どう)の社があります。

白山妙理大権現堂の向かい側に、鐘鼓楼(Sho ko roh)と白山蔵(Haku san Gura)があります。

この日、白山蔵(Haku san Gura)では、禅僧の所持品の展示会が行われていました。

鐘鼓楼(Sho ko roh)の中には、坐禅堂(Zazen do)の入口があります。

坐禅堂(Zazen do)の扁額には「選佛場(Sen butsu jo)」と書かれています。

扁額の手前には、曹洞宗(Soto shu)で使う坐禅用の座蒲(Zafu)が置かれています。丸いクッションのような座蒲(Zafu)に坐って、壁の方を向き、心を落ち着けて坐禅を組みます。

坐禅堂(Zazen do)から出て、拝観ルート通りに歩くと、傳燈院(Den toh in)が見えてきます。ここは總持寺(Soji ji)御開山の瑩山紹瑾禅師(Zen master Keizan jokin)の墓所です。

傳燈院(Den toh in)の右側には、放光堂(Ho ko do)があります。

放光堂(Ho ko do)には数多くの位牌(I hai)が安置されており、亡くなった人々の供養が行われています。

放光堂(Ho ko do)の天井画です。

放光堂(Ho ko do)の右側に、太祖堂(Tai so do)があります。

太祖堂(Tai so do)は修行道場であり、正面に瑩山紹瑾禅師(Zen master Keizan jokin)、右側に高祖・道元禅師(Zen master Do gen)、左側に二代目住職・峨山韶碩禅師(Zen master Gazan joseki)の像を安置しています。

太祖堂(Tai so do)の右側に、仏殿(Butsu den)があります。

仏殿(Butsu den)では釈迦如来像を安置しており、客間には剣と禅と書の達人として知られる山岡鉄舟(Yamaoka tesshu)の書があります。奥にある廊下の手前の上部には、普蔵院(Fuzo in)と書かれた大きな額があります。

二代目住職・峨山韶碩禅師(Zen master Gazan joseki)の高弟は五哲(Go tetsu)と呼ばれ、それぞれが境内に寺院を設けました。普蔵院(Fuzo in)はそのうちの一つでしたが、今は扁額が残るのみです。

境内の峨山道(Gazan do)入り口から、瑩山紹瑾禅師(Zen master Keizan jokin)が龍神の神託により霊泉があることを教えられ、お茶の水として愛用したとの伝説がある古和秀水(Kowa shu do)に行く事が出来ます。

コメント

I’m impressed by your ability to transform mundane subjects into persuasive content. Bravo!

This site is a wonderful resource for anyone interested in learning about a variety of subjects. Thanks for all that you do.

Your style of writing is engaging; it feels like having a conversation with a friend.