Part2はケーブルカー・多宝塔駅(たほうとう えき)から始まります。電車の駅や駐車場、山門(さん もん)からケーブルカーを利用せず九十九折参道(つづらおり さんどう)を歩く場合は、Part1を御覧ください。

こちらがケーブルカー・多宝塔駅です。左側には開運毘沙門天堂(かいうん びしゃもん どう)があります。毘沙門天(びしゃもん てん)は七福神(しちふくじん)の神として信仰されていますが、須弥山(しゅみせん)の北方を守護する四天王の多聞天(たもん てん)と同一の尊格でもあります。

ケーブルカー・多宝塔駅の向かいに、多宝塔があります。元は本堂(ほん どう)の近くにありましたが、火災で焼失してしまい、ケーブルカーの開通に合わせて再建されました。

ケーブルカー・多宝塔駅から、徒歩で本堂に向かいます。遠くに見えているのは弥勒堂(みろく どう)です。

弥勒堂では、弥勒菩薩(みろく ぼさつ)と共に、七福神として信仰されている布袋尊(ほてい そん)が祀られています。

弥勒堂から少し歩くと、見晴らし台に出ます。残念ながら、ここのトイレは使用できません

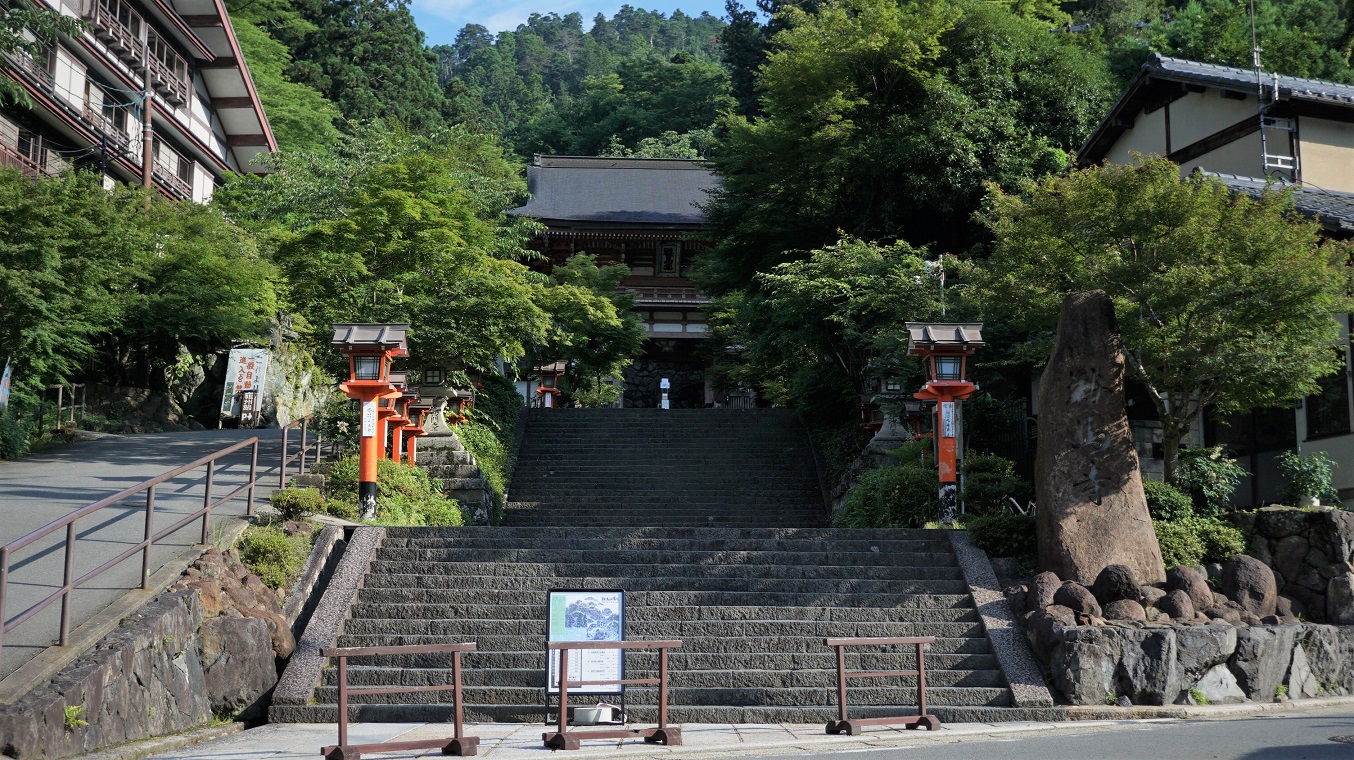

見晴らし台の前に石段があります。

石段を上っていくと、巽の弁財天(たつみ の べんざいてん)の前に出ます。ここには水滴が落ちる音を反響させて楽しむ水琴窟(すいきん くつ)と言う仕組みがあります。

短い動画ですが、水琴窟の音色を録音してみました。

巽の弁財天の前に、長い石段があります。

石段の途中に寝殿(しん でん)があります。基本的に非公開の場所ですが、仏教経典を書き写す集会の会場として使われる事があります。

寝殿の向かい側に、転法輪堂(てんぽうりん どう)があります。一階は洗心亭(せんしん てい)と言う休憩所になっています。

転法輪堂の二階には、巨大な阿弥陀如来(あみだ にょらい)の坐像と、6万字の念仏を書き納めた転法輪(てんぽうりん)があります。手前にあるのは手水舎(ちょうずしゃ)です。

手水舎を守護する龍を正面から。

石段の先に、本殿金堂(ほんでん こんどう)があります。鞍馬寺は、神道の本殿と、仏教の金堂が習合していて、毘沙門天の神使(じんし)である虎の像を、狛犬(こまいぬ)の代わりに安置しているのが鞍馬寺です。

本殿金堂を正面から。御本尊は毘沙門天、千手観音菩薩(せんじゅ かんのん ぼさつ)、護法魔王尊(ごほう まおう そん)です。鞍馬寺では、この三柱を尊天(そん てん)と呼称しています。

本殿金堂の前には、尊天と人が一つになる為の修行場である、金剛床(こんごう しょう)があります。

金剛床の前には、尊天が降臨したとされる翔雲台(しょううん だい)があります。注連縄の中にある石は、本殿金堂の後方にあった経塚(きょうづか)の蓋として使われていたものです。

本殿金堂の向かって右側から、堂内に入れます。その入口の手前に閼伽井護法善神社(あかい ごほう ぜん じんじゃ)があります。

閼伽井護法善神社では、僧侶に調伏されて水の守護神となった、雄雌の龍を祀っています。

天井には龍の浮彫と扁額があります。

本殿金堂の左側に、護法魔王尊を祀る光明心殿(こうみょうしん でん)があります。

光明心殿の左側に、奥の院参道(おくのいん さんどう)があります。

奥の院参道は、石段から始まります。

奥の院参道を歩いていくと、霊宝殿(れいほう でん)という自然博物館が見えてきます。3Fでは国宝の毘沙門天の像も展示されています。

霊宝殿の向かいには、人権思想家であり作家の与謝野晶子(よさの あきこ)が書斎として使っていた冬柏亭(とうはく てい)があります。

冬柏亭の先に、源義経(みなもと の よしつね)が剣術修行の帰りに飲んだとされる「息つぎの水」があります。

「息つぎの水」の先に、屏風坂の地蔵堂(びょうぶざか の じぞうどう)があります。今は普通の石段になっていますが、昔は地蔵堂の前が屏風のような一枚岩の坂になっていたので、この名がつきました。

屏風坂の地蔵堂の近くに、義経の背比べ石があります。

この石は、源義経が山を下りる時に、自分の身長と比べたと言われています。

義経の背比べ石から、木の根道(きのね みち)を歩いて、大杉権現社(おおすぎ ごんげん しゃ)に向かいます。

木の根道は、固い地盤の所為で樹木の根が地下に伸びる事が出来ず、地面を這うように根が伸びている事から、この名がつきました。

大杉権現社の社殿は台風の影響で倒壊してしまい、今は横倒しになった御神木が残るのみです。

大杉権現社から、義経の背比べ石の参道と合流して、僧正谷不動堂(そうじょう が たに ふどう どう)を目指します。

僧正谷不動堂には、天台宗(てんだいしゅう)の開祖である伝教大師・最澄(でんぎょうだいし・さいちょう)が彫刻した不動明王(ふどう みょうおう)の像が安置されています。

御堂の前は、このような装飾がされています。

僧正谷不動堂の向かいには、眷属社(けんぞく しゃ)があります。

眷属社の近くに、義経堂(よしつね どう)があります。源義経が亡くなった後、その魂は幼い頃に剣術修行したこの場所に戻ってきたと考えられています。

僧正谷不動堂から、奥の院・魔王殿(おくのいん・まおうでん)を目指します。

少し歩くと、奥の院・魔王殿の拝殿(はい でん)が見えてきます。

奥の院・魔王殿には、澄み切った奇麗な水が出ている場所があります。飲用可能とは書いていませんが、恐らく魔王殿の参籠者が使うものと思われます。

レイキ・ヒーリング(臼井霊気療法)の創始者である臼井甕男(うすい みかお)氏は、鞍馬山に籠って修行をし、大杉権現社の近くでレイキに目覚めたと言い伝えられています。

拝殿の奥に、護法魔王尊が降臨したと言われる磐座(いわくら)と、小さな社があります。

奥の院・魔王殿から、貴船川(きぶねがわ)方面に山を下っていきます。その途中に、尊天を祀る祠がありました。

貴船川と、鞍馬寺の西門が見えてきました。ここから少し歩いた所に、貴船神社(きふね じんじゃ)があります。

コメント

You have a talent for breaking down complex ideas; I genuinely comprehend it now.

The post has motivated me to make changes. The author have given some fantastic advice. Thanks for writing.