〒230-8686 神奈川県 横浜市 鶴見区 鶴見 2-1-1

駐車場:無料駐車場がある。

曹洞宗二大本山の一つ、總持寺です。羽田空港や横浜中華街から近い所にあります。

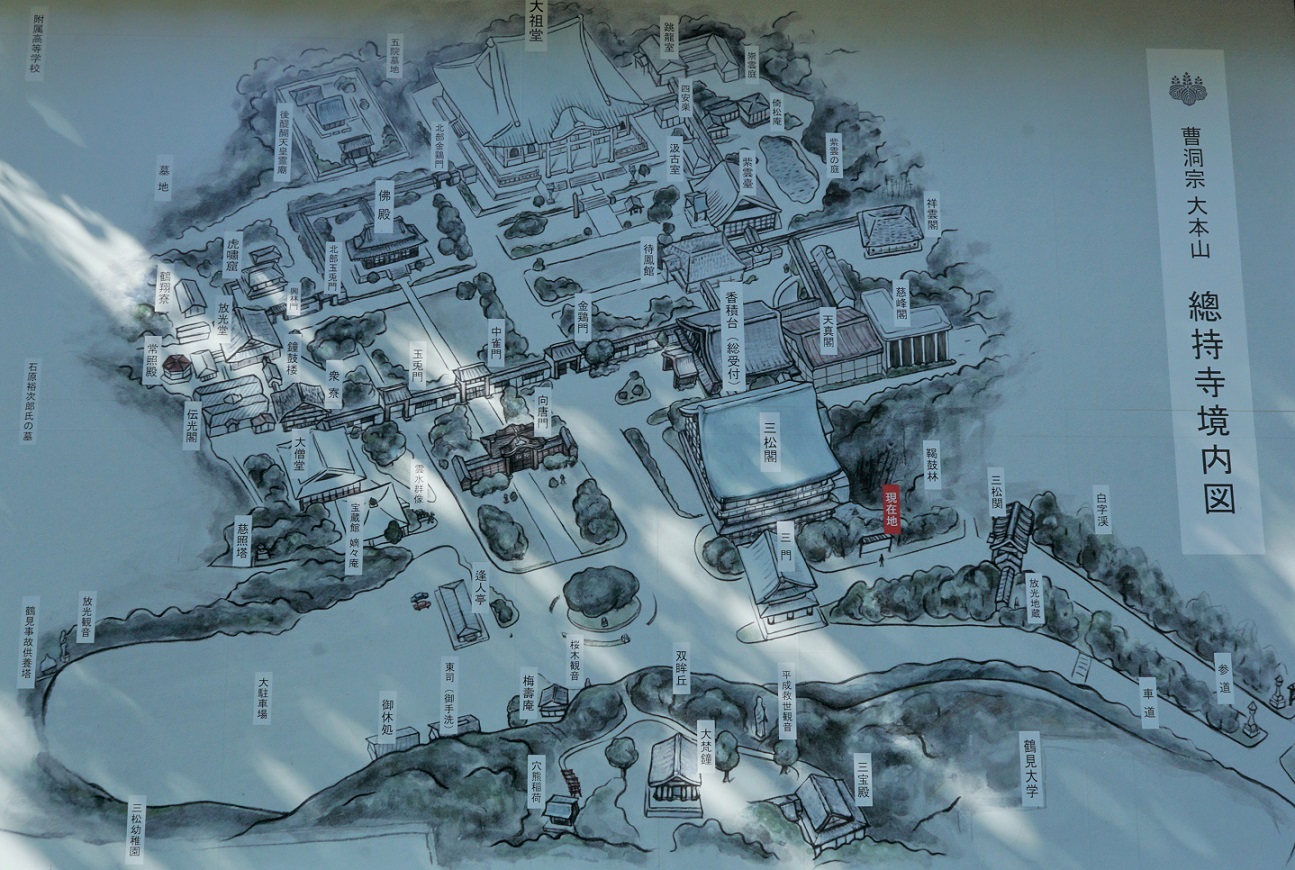

境内案内図です。

總持寺の駐車場は、JR鶴見駅のすぐ近くにあります。この道路にある寺号標の角を曲がった先に、大駐車場があります。

反対車線から見てみました。

總持寺は鶴見大学と隣接しています。歩行者の飛び出しに注意しましょう。

100台収容の大駐車場です。

駅前の寺号標、参道入り口に戻ります。

参道の左側にも、寺号標がありました。

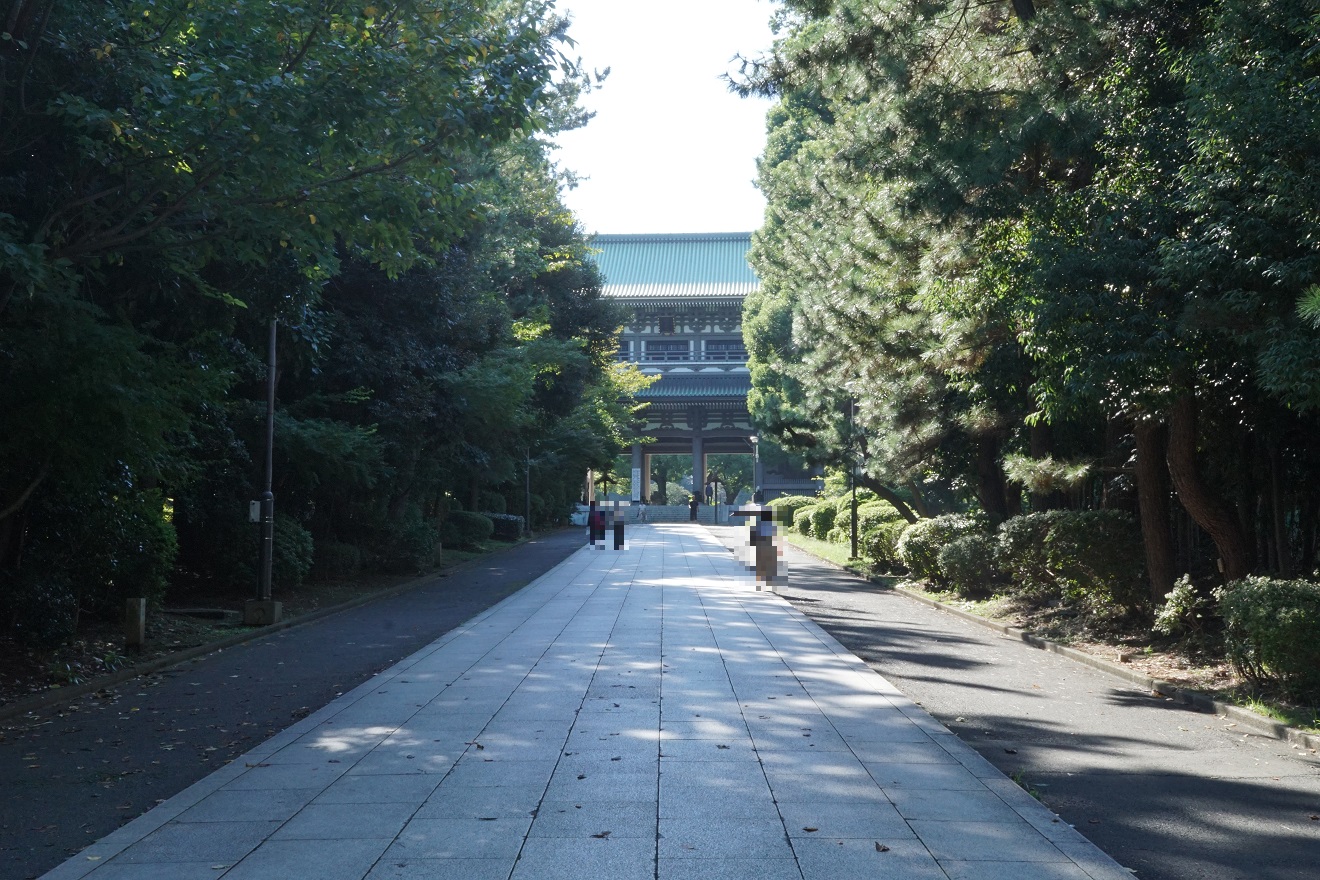

長い石畳の参道を歩きます。

三松関(さんしょう かん)という門が見えてきました。かつて總持寺は石川県にありましたが、100年前の火災で焼失した際に横浜に移転しました。

扁額には三樹松関(さんじゅ しょうかん)と揮毫されています。石川県・能登半島には、龍の形をした三本の松が生えていて、それが門の由来になりました。

三松関を潜って参道を歩きます。少し歩くと三解脱門(さん げだつ もん)見えてきます。

三解脱門を近くから。扁額には山号の諸嶽山(しょがくさん)と揮毫されています。

三解脱門の両脇は、仁王(におう)の木像が守護しています。

三解脱門をくぐると、左側に桜木観音(さくらぎ かんのん)が見えてきます。その左側の階段を上った先に、總持寺の守護神である三宝大荒神(さんぼう だい こうじん)を祀る三宝殿(さんぼう でん)があります。

三宝殿の手前に手水舎(ちょうず しゃ)があります。

三宝殿です。三宝大荒神は、仏・法・僧の三宝を守護しています。

三宝殿正面から。取材時は工事中でした。

三宝殿の隣に、関東地方で最も大きな鐘であり、1995年に横浜市指定文化財に指定された大梵鐘(だい ぼんしょう)があります。

大梵鐘の隣に、穴熊大明神(あなぐま だい みょうじん)を祀る穴熊稲荷(あなぐま いなり)があります。

三宝殿、大梵鐘、穴熊稲荷がある小高い丘に、平成救世観音(へいせい ぐぜ かんのん)の像が安置されています。元は仏殿(ぶつでん)の横にありましたが、東北大震災を機に移転しました。

平成救世観音の近く、大駐車場の横に梅壽庵(ばいじゅ あん)という慰霊の受付所があります。

梅壽庵の向かい側に、向唐門(むかい からもん)があります。

向唐門の左側に、雲水群像(うんすい ぐんぞう)があります。禅僧は雲や水のように旅をしながら修行をする為、雲水(うんすい)と呼ばれます。

向唐門の裏側に、まるで塀のような百間廊下(ひゃっけん ろうか)があります。この廊下の手前を外苑(がいえん)、その先は内苑(ないえん)と呼ばれています。

百間廊下には、朝をあらわす金鶏門(きんけい もん)と、昼をあらわす中雀門(ちゅうじゃく もん)と、夜をあらわす玉兔門(ぎょくと もん)があります。玉兎(ぎょくと)とは、月に住む兎の事です。

百間廊下の全長は164mで、僧侶たちが毎日雑巾がけを行っています。

百間廊下の西側は坐禅堂(ざぜん どう)、東側は香積台(こうしゃく だい)に繋がっています。内苑には様々な建物があり、全てが廊下で繋がっています。しかし、殆どが僧侶達の修行場なので、一般観光客用は入れません。

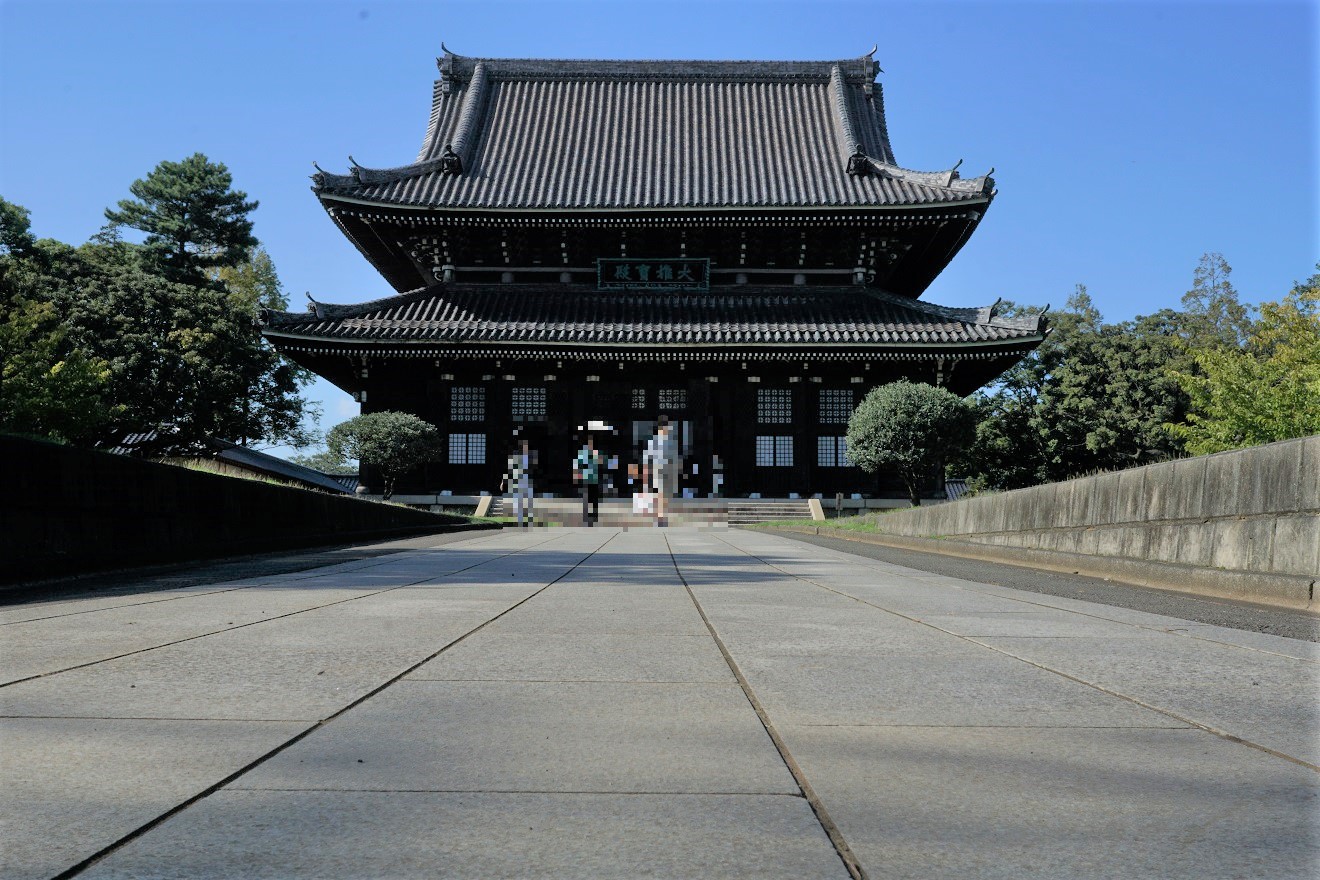

向唐門と中雀門を貫く形で道が伸びており、その先には仏殿があります。仏殿は大雄宝殿(だいゆう ほうでん)とも呼ばれています。

大雄宝殿では釈迦如来の坐像など、数多くの仏像が安置されています。

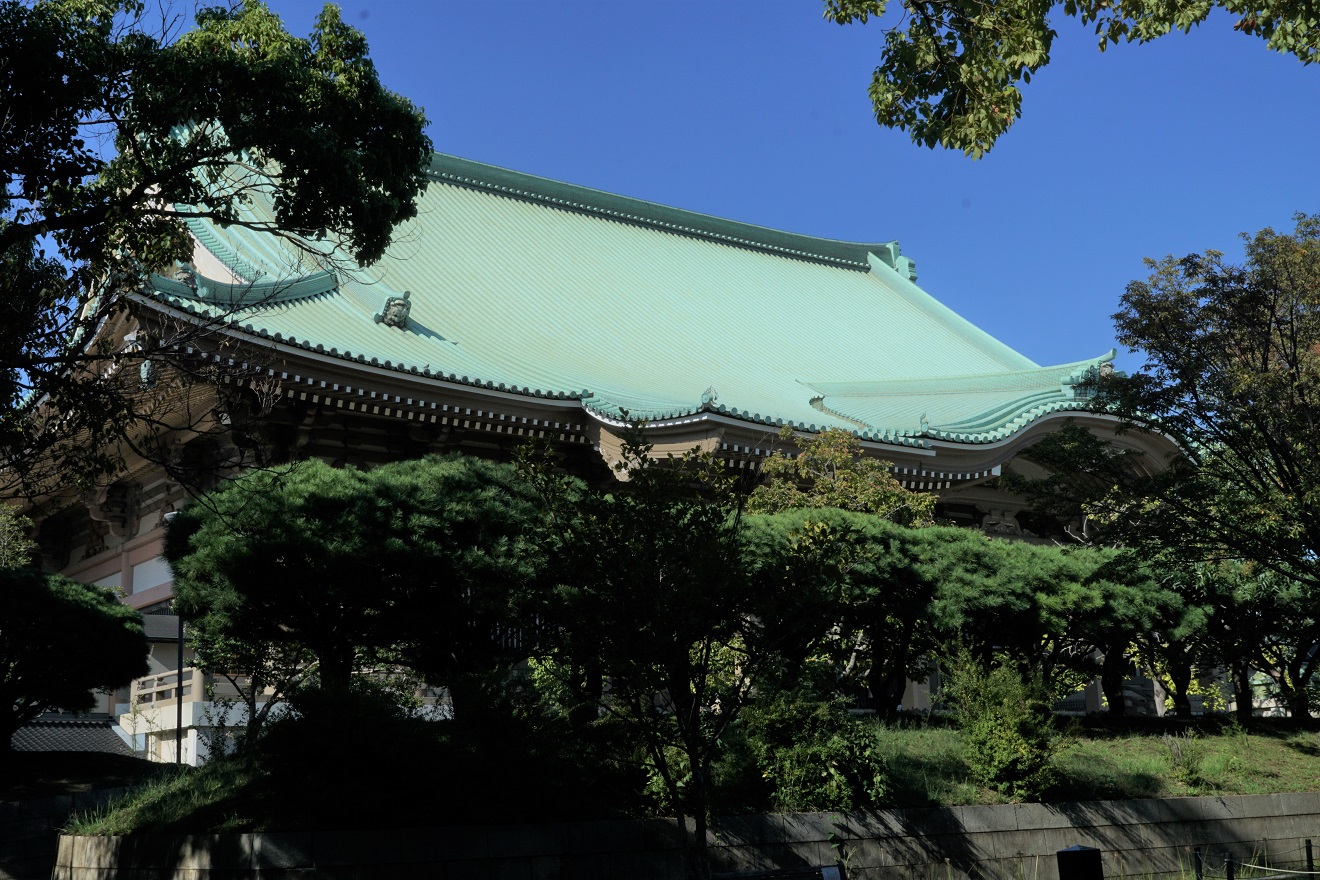

大雄宝殿の向かって右側に、大祖堂(だいそ どう)があります。

大祖堂の手前にも、手水舎がありました。

大祖堂の屋根は53tの銅板に覆われ、堂内は千畳の畳が敷き詰められています。

大祖堂の奥には、曹洞宗 宗祖・道元(どうげん)禅師、總持寺派 派祖・瑩山紹瑾(けいざん じょうきん)禅師、峨山道(がざんどう)の伝説で知られる総持寺二世・峨山韶碩(がざん じょうせき)禅師の像が安置されている伝灯院(でんとう いん)があります。

大祖堂の向かい側に、香積台(こうしゃく だい)があります。香積(こうしゃく)とは、香りが充満している世界の事です。

香積台の中には、各種受付や休憩所、お土産の販売所などがあります。

石川県の總持寺の跡地には、総持寺祖院(そうじじ そいん)が建立されています。総持寺二世・峨山禅師は、永光寺と総持寺(片道53km)を毎日往復したと言い伝えられています。禅師が往復した道は峨山道(がざんどう)と呼ばれ、今も残っています。

コメント

Your blog has swiftly become my preferred destination for inspiration. I yearn for more!

You’ve provided valuable information that will certainly benefit me in my endeavors.

This site has information for everyone, I have shared it with my colleagues.

A skillfully written post that covers all aspects of the topic; can’t ask for more.