〒100-8111 東京都 千代田区 千代田 1-1

駐車場:観光客用の駐車場は無い。

皇居は江戸城の跡地に建築された、天皇の住居です。

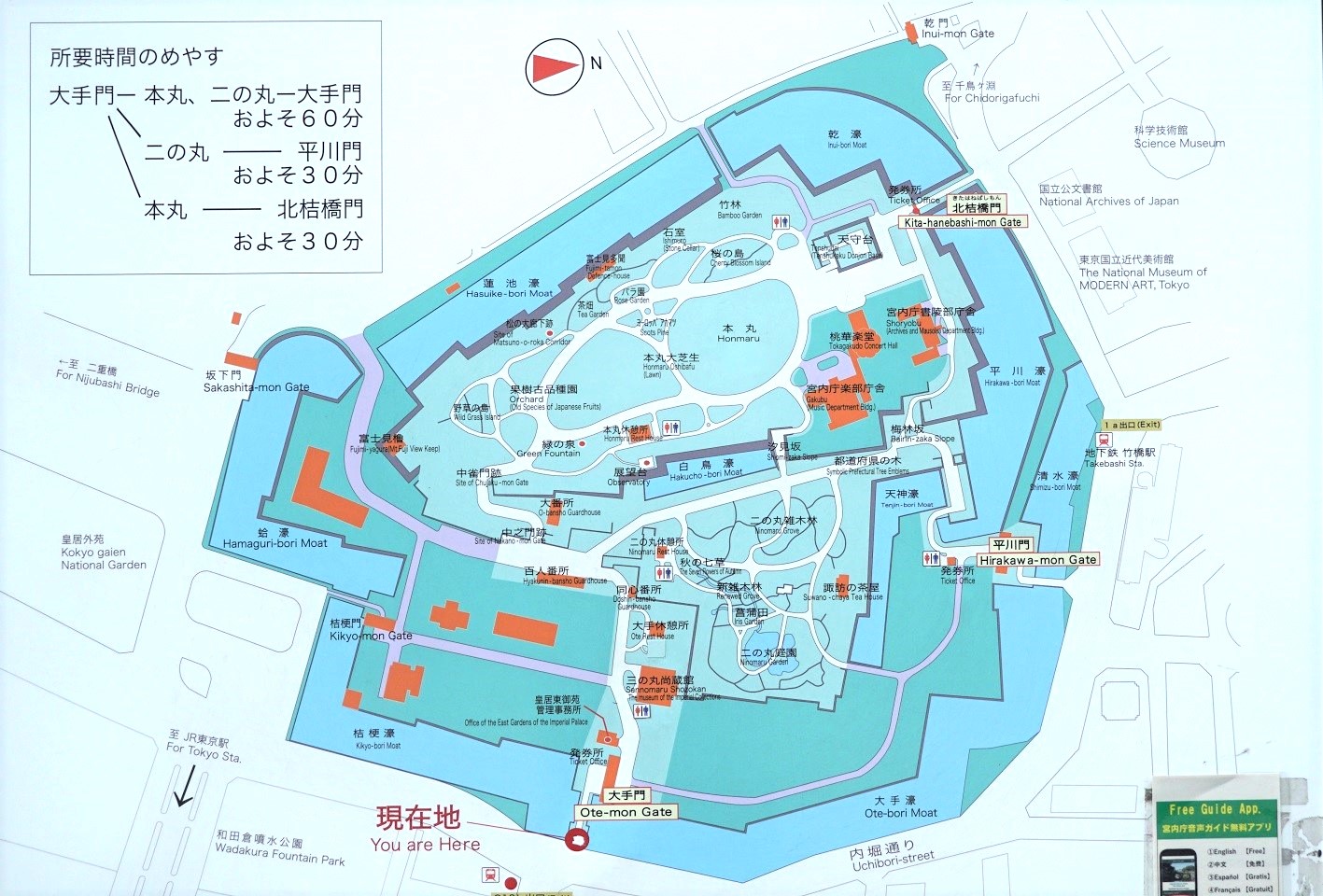

出入り可能な門は、全部で六ケ所。平時は東の大手門(おおて もん)と、北の平川門(ひらかわ もん)しか開門していません。

大手門は江戸城の正門です。それだけに警備は厳重で、門が二重になっています。写真の門は高麗門(こうらい もん)と呼ばれています。

高麗門の先に、二つ目の門である渡櫓門(わたり やぐら もん)があります。

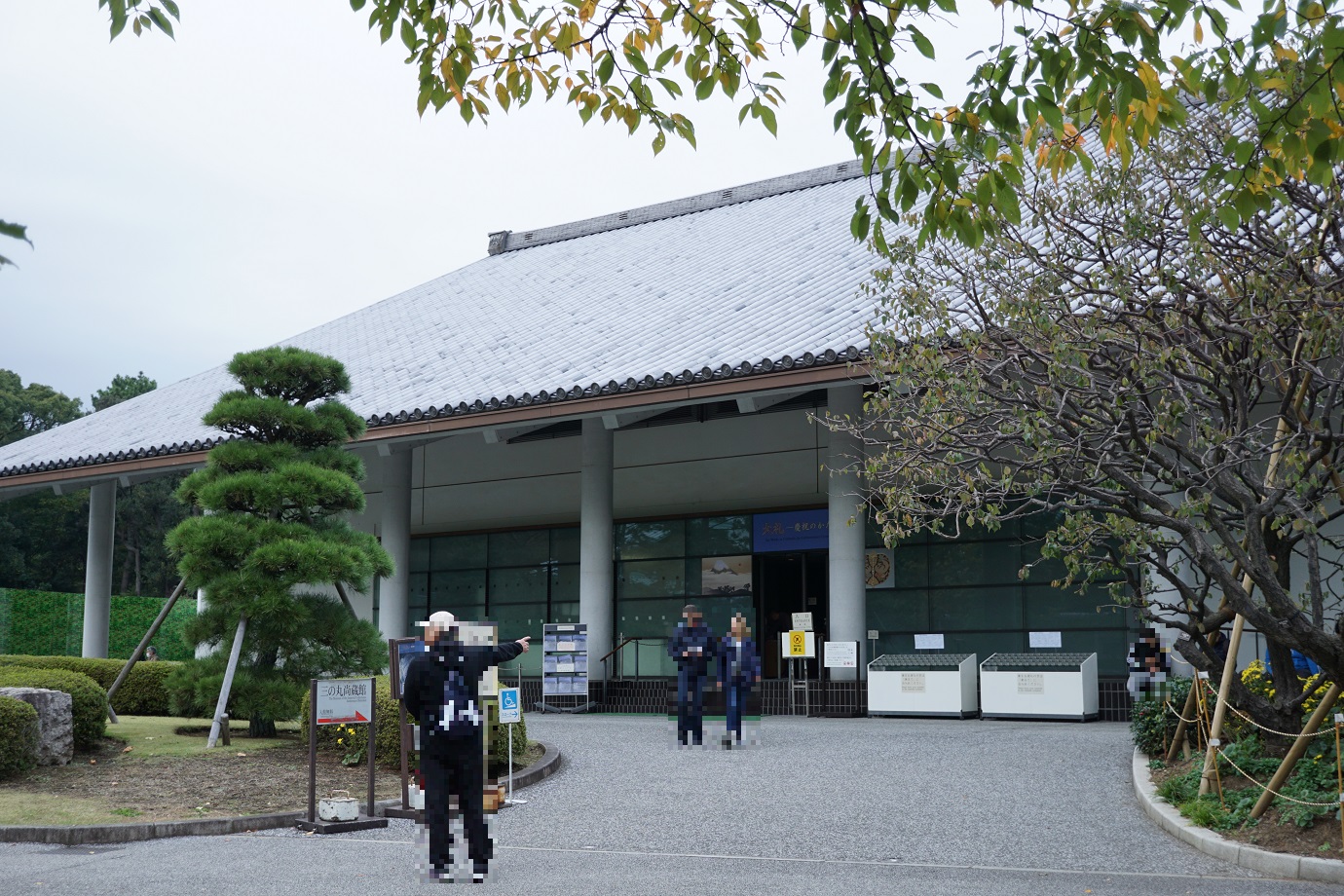

渡櫓門の先に管理事務所があり、その近くに皇室関連の宝物や美術品が展示されている宮内庁・三の丸尚蔵館(くないちょう・さんのまる しょうぞうかん)があります。

三の丸尚蔵館から少し歩いた所に、同心番所(どうしん ばんしょ)あります。かつては下級の侍である同心(どうしん)が警備する検問所でした。

同心番所の近くに百人番所(ひゃくにん ばんしょ)があります。100人の同心で作られた4つの組が交代で警備をしていました。

百人番所の向かいに、中之門(なかのもん)の跡があります。この坂を上った先に本丸の跡地があります。

中之門から道なりに歩いて行くと、左側に白鳥濠(はくちょう ぼり)が見えてきます。その北側に汐見坂(しおみざか)があり、この坂を上れば本丸跡地です。通行止めになっているのは、皇位継承の大嘗祭(だいじょうさい)を控えていたからです。

更に北に進むと、梅林坂(ばいりんざか)が見えてきます。写真では通行止めになっていますが、普段は問題なく通れます。

梅林坂先に、平川門があります。

平川門も二重になっています。

平川門にかかる平川橋(ひらかわ ばし)から清水濠(しみず ぼり)を望みます。ここから約1.5km離れた所に靖国神社(やすくに じんじゃ)があります。

平川門から反時計回りに歩いていくと、北桔橋門(きた はねばし もん)が見えてきます。正面から写真撮影すると警察官の迷惑になるのでやめましょう。

北桔橋門の近くに、桜と紅葉の時期だけ通れる乾門(いぬい もん)があります。

乾門の近くから、半蔵濠(はんぞう ごう)と半蔵門(はんぞう もん)を望みます。服部半蔵(はっとり はんぞう)が警護役に就いていた事から、その名がついたと言われています。初代・服部半蔵は伊賀忍者でしたが、二代目からは徳川将軍家に仕える武将です。

半蔵門から、甲州街道(こうしゅうかいどう)を望みます。甲州街道は江戸幕府が整備した五街道の一つで、起点の日本橋から長野県の諏訪大社(すわ たいしゃ)まで続いています。

半蔵門から少し歩くと、国会議事堂(こっかい ぎじどう)が見えてきます。誰もが知っている日本の立法府ですが、国会が開催されていない時期なら無料で見学する事が出来ます。

国会議事堂から少し離れた所に、泣く子も黙る警視庁があります。非常に目立つ警察専用通信網の巨大アンテナがあったり、上空から見ると建物がV字型になっていたりと、やたらと自己主張の強い建物です。

警視庁の近くから、警察の代名詞とも言える桜田門(さくらだもん)を望みます。昔、この周辺は桜田郷(さくらだ ごう)と呼ばれていたので、この名がつけられたそうです。

大手門と同じく、桜田門も高麗門と渡櫓門の二重構造になっています。

桜田門をくぐって左側に行くと、人気の撮影スポットである二重橋(にじゅうばし)が見えてきます。手前が正門石橋(せいもんいしばし)、奥の黒い橋が正門鉄橋(せいもんてつばし)です。その奥に見える建造物は伏見櫓(ふしみやぐら)と言って、京都の伏見城から移設したものです。

正門石橋は、その形状から眼鏡橋(めがね ばし)とも呼ばれています。正門石橋の先にある黒い扉は正門で、皇宮警察(こうぐう けいさつ)の皇宮護衛官(こうぐう ごえいかん)が警備しています。

二重橋から少し歩いた所に坂下門(さかした もん)があります。緑色の屋根の建物は宮内庁(くないちょう)です。

坂下門から少し歩いた所に、桔梗門(ききょうもん)があります。正月の一般参賀や見学の際は、ここが入口になります。

2019年に大嘗祭(だいじょうさい・皇位継承後、初の新嘗祭)の祭祀場となる幻の宮・大嘗宮(だいじょうきゅう)の一般参観が行われました。大嘗宮は天守閣跡に造営され、坂下門が入場口になっていました。

コメント

Your blog captivates me from the beginning to the end. I can never move on without devouring your whole article.

Your words paint colorful pictures in my mind. I imagine every detail you depict.

This is very helpful; I’ve bookmarked it for later use.