〒392-0015 長野県 諏訪市 中州 宮山1

駐車場:無料駐車場がある。

諏訪大社は、諏訪湖の北側にある下社春宮(しもしゃ はるみや)と下社秋宮(しもしゃ あきみや)、南側にある上社本宮(かみしゃ ほんみや)と上社前宮(かみしゃ まえみや)の四社で成り立っています。

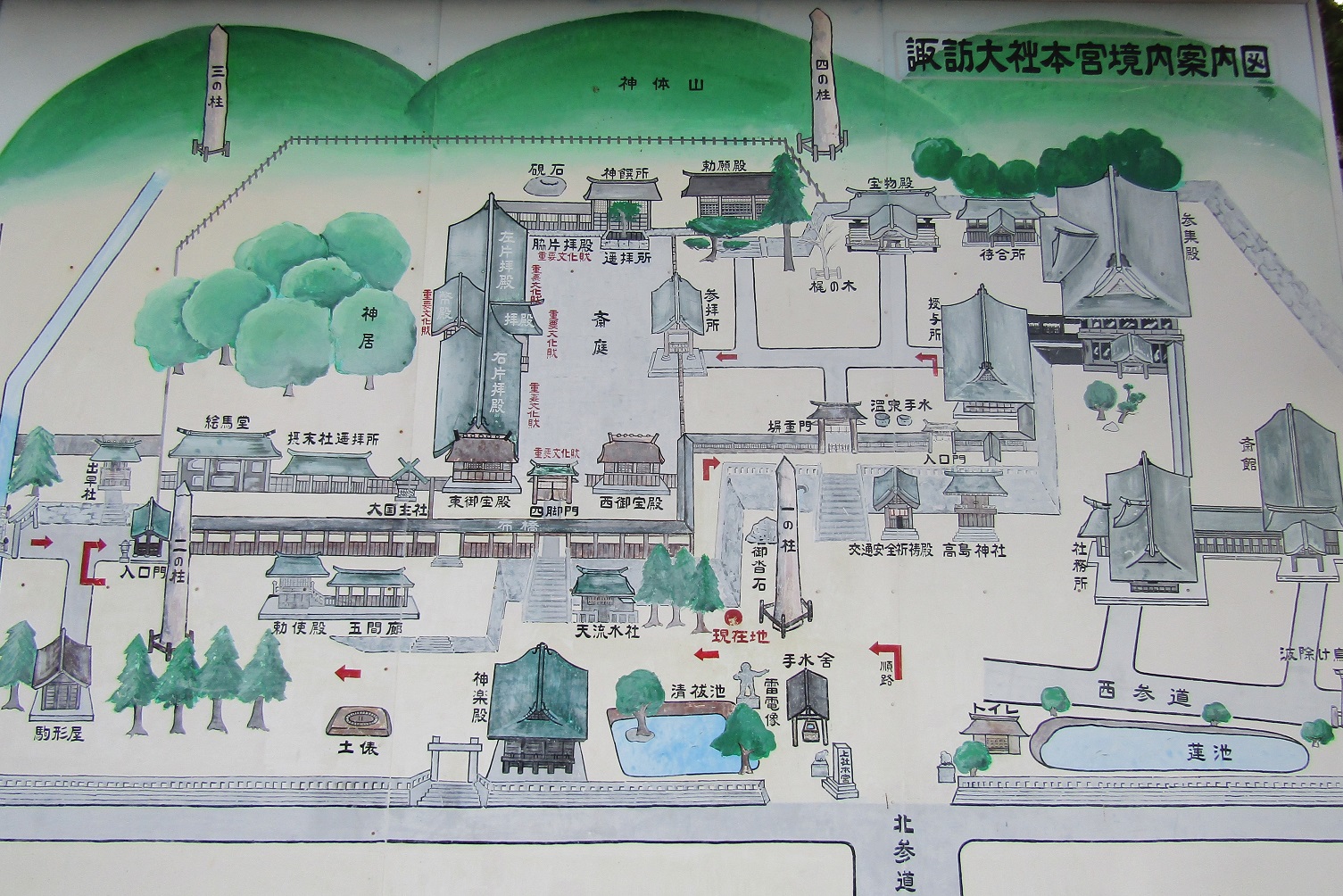

境内案内図です。

本宮の入口と駐車場は、長野県道16号線に面した所にあります。

駐車場から北参道(きた さんどう)を歩いて行きます。

北参道鳥居(きた さんどう とりい)を近くから。

鳥居の左側に手水舎(ちょうずしゃ)があります。

手水舎の隣に明神湯(みょうじんゆ)という温泉が湧いています。諏訪は温泉地として有名で、下社春宮にも温泉手水があります。

北参道を直進すると、石段と拝殿(はい でん)への門が見えてきます。参拝順路はその手前の道を左に曲がる形になっているのですが、右側にも大切な神社が複数あります。

石段の右側には西参道(にし さんどう)が伸びていて、社務所(しゃむ しょ)や祈願殿(きがん でん)などがあります。

祈願殿では、交通安全の祈祷が行われます。

その隣には高島神社(たかしま じんじゃ)があります。

西参道を歩いて行くと、浪除鳥居(なみよけ とりい)が見えてきます。明治時代の境内拡張により、この場所に移設されました。昔の諏訪湖は現在よりも大きく、本宮は湖畔の神社だったようです。

浪除鳥居の先には宮之脇公館(みや の わき こうかん)という集会所と、大国主命社(おおくにぬし の みこと しゃ)への階段があります。

階段の右側には庚申塚(こうしんづか)と秋葉社(あきばしゃ)があります。坂の上に見えるのは蚕玉社(こだましゃ)です。

階段の先に大国主命社があります。あまり見ない珍しい形の社殿です。

大国主命社の隣に、羽黒山(はぐろ さん)、湯殿山(ゆどの さん)、月山(がっさん)の出羽三山大権現(でわさんざん だいごんげん)の名を刻んだ石碑があります。

浪除鳥居を潜って、本宮の境内に戻ります。

今度は石段の向かって左側に進みます。写真の右側には少しだけ御柱(おんばしら)が写っています。

御柱は神社の四方に立てられる丸木の柱であり、諏訪大社の信仰を象徴するものです。

御柱の斜め向かいに、長野県出身の力士であり、日本大相撲史上最強と名高い、雷電為衛門(らいでん ためえもん)の像があります。

雷電為衛門の像の隣に、五穀の種池(ごこく の たねいけ)があります。春に上社前宮で行われる御頭祭(おんとう さい)という祭りの際に、近隣の農家の人々が種籾を浸し、浮き沈みによって農作物の出来を占いました。

五穀の種池の隣に、神楽殿(かぐら でん)があります。

神楽殿には新旧の大太鼓があります。太鼓は日本の神話にも登場する神聖な楽器です。昔は本宮の太鼓が日本最大でしたが、現在は東北地方の綴子神社(つづれこ じんじゃ)の太鼓が最も大きいようです。

神楽殿の向かいに筒粥殿(つづがゆ でん)の跡地があります。現在は下社春宮(しもしゃ はるみや)に移転しています。

筒粥殿跡地の隣に、天流水舎(てんりゅう すいしゃ)があります。晴天の日でも屋根の穴から水滴が三つは落ちると言われており、諏訪七不思議のひとつに数えられています。

天流水舎の隣にある石段です。布橋(ぬの はし)と呼ばれる長い回廊の向こうに、重要文化財の四足門(よつあし もん)が見えます。

石段の手前から、縦長の建物である五間廊(ごけん ろう)と、それに繋がっている勅使殿(ちょくし でん)を望みます。手前には相撲の土俵があり、その奥には神馬舎(しん め しゃ)があります。

五間廊と勅使殿を正面から。勅使殿は大祝(おお ほうり)という最高位神官が祭祀を行う場所であり、五間廊は他の神官が待機する場所です。

神馬舎を正面から。中には銅製の馬の像と、木製の馬の像が祀られています。

神馬舎の向かい側には御柱と、布橋(ぬのはし)という回廊と、入口御門(いりぐち ごもん)があります。

入口御門の隣には出早社(いづはや しゃ)があります。御祭神は建御名方神(たけみなかた の みこと)の御子である、出早雄命(いづはやお の みこと)です。

出早社の隣に、鳥居と手水舎があります。

鳥居と手水舎の近くにも駐車場があります。

鳥居の側には、養蚕の神を祀る蠶玉神社(こだま じんじゃ)があります。

蠶玉神社の近くに法華寺(ほっけじ)があります。

鳥居を潜って入口御門の前に戻ります。

入口御門(Iri guchi go mon)には、素晴らしい龍の彫刻があります。

布橋(Nuno hashi)の左側には、摂末社遥拝所(Setsu matsu sha yoh hai jo)があります。

摂末社遥拝所(Setsu matsu sha yoh hai jo)を正面から。ここから計39柱の御祭神(religious-symbol)に参拝する事が出来ます。

摂末社遥拝所(Setsu matsu sha yoh hai jo)の隣には、大国主社(Oh kuni nushi sha)があります。御祭神(Religious-symbol)は大国主命(Oh kuni nushi no mikoto)です。

布橋(Nuno hashi)から四足門(Yotsu ashi mon)を望みます。奥に見える柵に囲まれた大きな石は硯石(Suzuri ishi)と言います。

硯石(Suzuri ishi)を拡大写真でどうぞ。

四足門(Yotsu ashi mon)の左右には、神輿(Mikoshi)の倉庫である宝殿(Hoh den)があります。写真は東側の宝殿(Hoh den)ですが、宝殿(Hoh den)は6年毎に交互に建て替えられるもので、撮影時は西側の宝殿(Hoh den)が無い状態でした。

布橋(Nuno hashi)を抜けて、門を潜ります。

門を正面から。奥に見えるのは宝物殿(Hoh motsu den)です。内部では名刀や宝鈴などが展示されています。

門から敷地内(Kei dai)を望みます。右に宝物殿(Hoh motsu den)、その隣に勅願殿(Choku gan den)、その隣に拝殿(Hai den)があります。

宝物殿(Hoh motsu den)の裏に金井社(Kana i sha)があります。これは金井(Kana i)という氏族の神社です。

勅願殿(Choku gan den)を正面から。一般人は中に入る事が出来ません。

拝殿(Hai den)を正面から。一般人は拝殿(Hai den)で参拝します。

拝殿(Hai den)の奥には、幣殿(Hei den)と左右の片拝殿(Kata hai den)があります。幣殿(Hei den)と片拝殿(Kata hai den)の組み合わせは、春宮(Haru miya)と秋宮(Aki miya)でも見られます。しかし、前宮(Mae miya)だけは、全く違う作りになっています。

コメント

I’m astonished by your aptitude to turn even the most ordinary subjects into engaging content. Kudos to you!

The way you write is engaging; I couldn’t break going through once I started.

I value the effort and commitment you put into making this information accessible.