〒393-0052 長野県 諏訪郡 下諏訪町 大門 193

駐車場:無料駐車場がある。

諏訪大社は、諏訪湖の北側にある下社春宮(しもしゃ はるみや)と下社秋宮(しもしゃ あきみや)、南側にある上社本宮(かみしゃ ほんみや)と上社前宮(かみしゃ まえみや)の四社で成り立っています。

岡谷ICから中山道(なかせんどう)を直進し、春宮大門の交差点を左折すれば、下社春宮に到着します。

春宮大門交差点の銅鳥居は立派ですが、中山道からは見えにくいのが難点です。鳥居の柱に変わった形の注連縄?が締められています。

注連縄を近くから。諏訪大社の御神紋である梶(かじ)を模しているように見えます。

銅鳥居をくぐって184号線を北上すると、下馬橋(げば ばし)が見えてきます。ここは道が狭くて、見通しも悪い上に、意外と交通量が多いので、気をつけて走行しましょう。

下馬橋は諏訪の歴代領主でさえ下馬して渡ったと言われており、現在この橋を通れるのは春と秋に行われる遷座祭の神輿だけです。橋の下には、暗渠(あんきょ)化された御手洗川が流れています。

下馬橋の先に下諏訪大門郵便局(しもすわ だいもん ゆうびんきょく)があり、向かって左側に下社春宮の参詣者用駐車場入り口があります。有名な諏訪大社の駐車場にしては小規模ですし、例大祭の日にはまず駐車出来ないので注意が必要です。

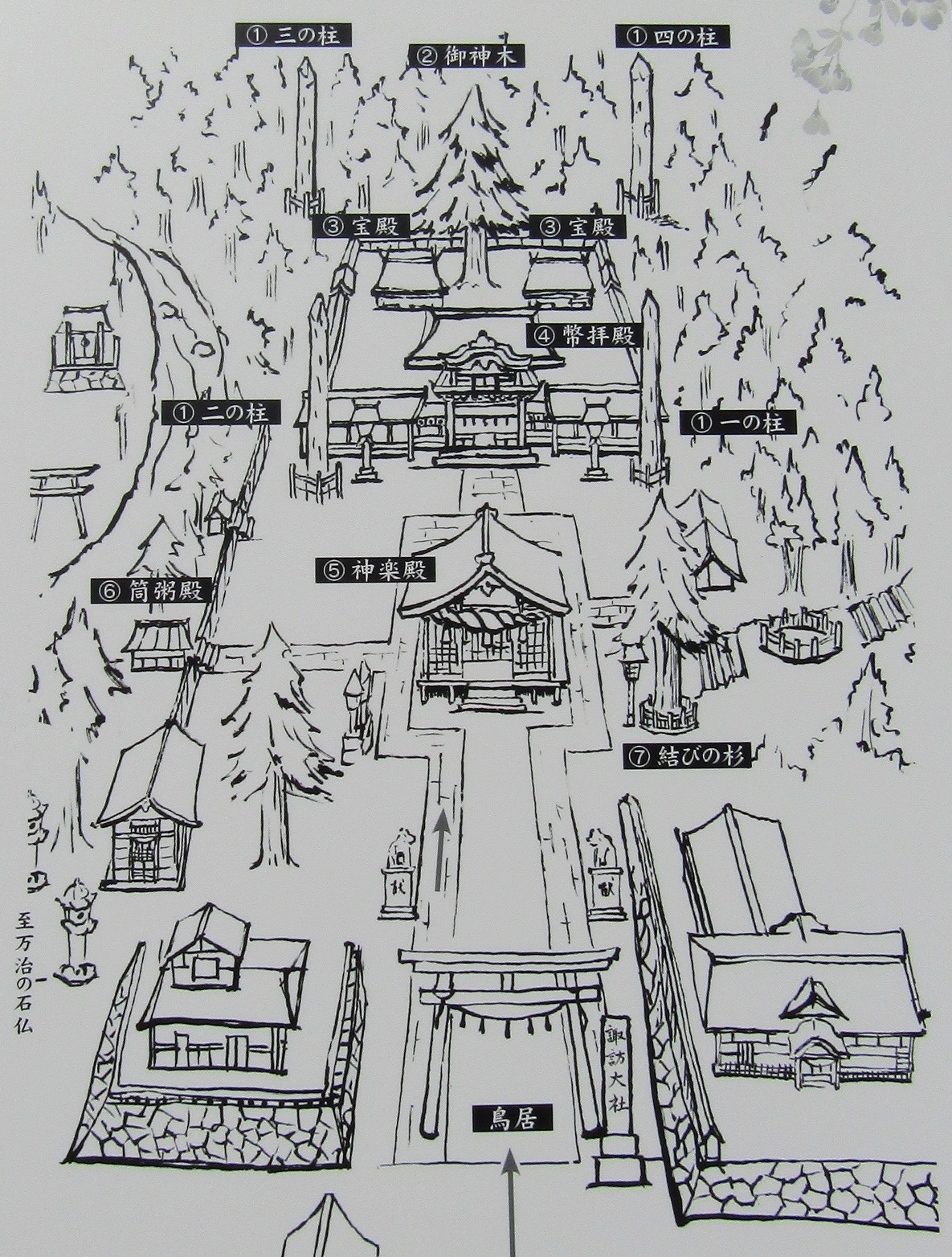

駐車場の入り口に境内案内図があります。墨絵調で書かれており、中々の力作です。

春宮の鳥居を正面から。左側に手水舎があります。ここも意外と交通量が多いので、横断の際には注意が必要です。

冬の諏訪はとても寒く、流れ落ちた手水舎の水が凍結して、このような状態になります。

鳥居をくぐると、神楽殿(かぐらでん)が見えてきます。

参道の敷石の中に、いぼ石と呼ばれている石があります。この穴に溜まっている水をつけると、いぼが治ると言い伝えられています。

神楽殿を正面から。太い注連縄が印象的です。

神楽殿の左側にある筒粥殿(つつがゆ でん)では、1月14日の夜から15日の早朝にかけて、米と小豆の粥を炊き、農作物の吉凶を占う神事が行われます。この筒粥神事(つつがゆ しんじ)は、諏訪の七不思議のひとつです。

筒粥殿の右側に子安社(こやす しゃ)があります。御祭神は建御名方命(たけみなかた の みこと)の母であり、安産の神である、高志沼河姫命(こしの ぬなかわひめ の みこと)です。底の抜けた柄杓を奉納して、安産を祈念します。

世界最古の翡翠の産地として知られる新潟県・糸魚川の近くに、高志沼河姫命の御本社である天津神社(あまつ じんじゃ)があります。諏訪の伝説は、ここから始まったと言っても過言ではありません。

子安社の右側、神楽殿の後方に、幣拝殿(へい はい でん)があります。正面に拝殿(はい でん)、左右に御幣(ごへい)を祀る幣殿(へい でん)がある事から、その名がつきました。下社秋宮も幣拝殿の様式になっていて、当時の大工達が腕を競って建立したという記録が残っています。

御祭神は建御名方命の妻、八坂刀賣命(やさかとめ の みこと)です。

幣拝殿の右側に、若宮社(わかみや しゃ)と上諏訪社(かみすわ しゃ)があります。上諏訪社では建御名方命を祀り、若宮社では13柱の御子神を祀っています。

若宮社と上諏訪社の右側に、結びの杉(むすびのすぎ)があります。幹の途中から枝が二つに分かれている事から、この名前がつきました。その右側に、6年に一度の御柱祭(おんばしら さい)で御柱を滑り落す、木落としの坂があります。

神楽殿の左側に、万治の石仏(まんじ の せきぶつ)への参道があります。独特な造形の石仏ですが、芸術家の岡本太郎画伯が高く評価した事で有名になりました。

コメント

Terrific composition; your enthusiasm for the topic is evident.

Your blog is a treasure trove of invaluable information; it’s truly worth discovering.

Your blog enlivens my day like a ray of sunshine. Thank you for spreading positivity through your words.

I eagerly anticipate your fresh and distinctive perspectives. It keeps me returning for more.