〒634-0072 奈良県 橿原市 醍醐町

駐車場:無料駐車場が複数ある。

藤原京は、西暦600年代後半に第40代・天武天皇が造営を計画し、妻の第41代・持統天皇が完成させた、日本最初の首都です。

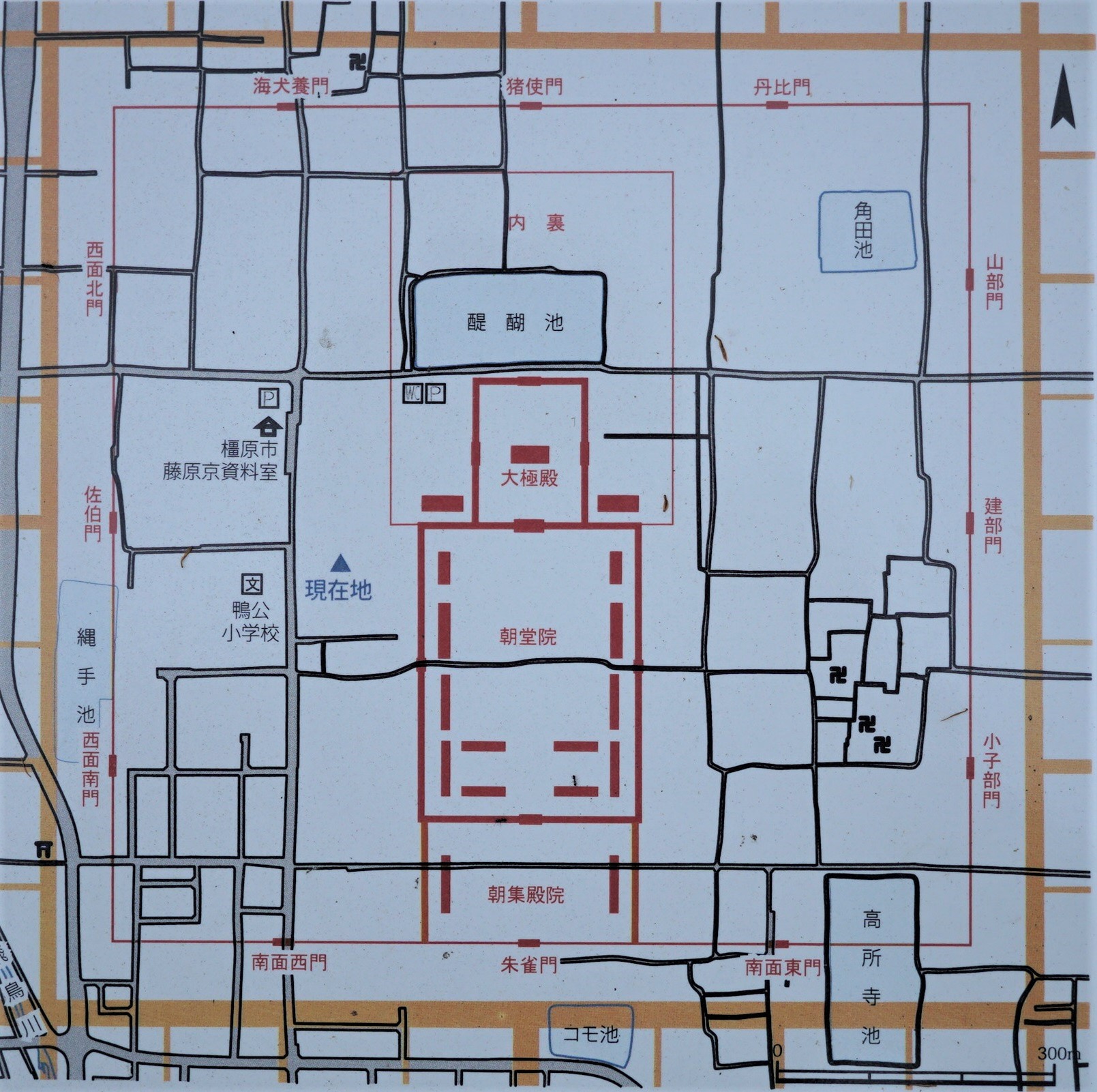

藤原京の全体図です。周囲は高い塀と濠(ほり)で囲まで、東西南北の各面に3つの門がありました。塀の外は碁盤の目のように道路が張り巡らされていて、約4~5万人が生活していたと推定されています。

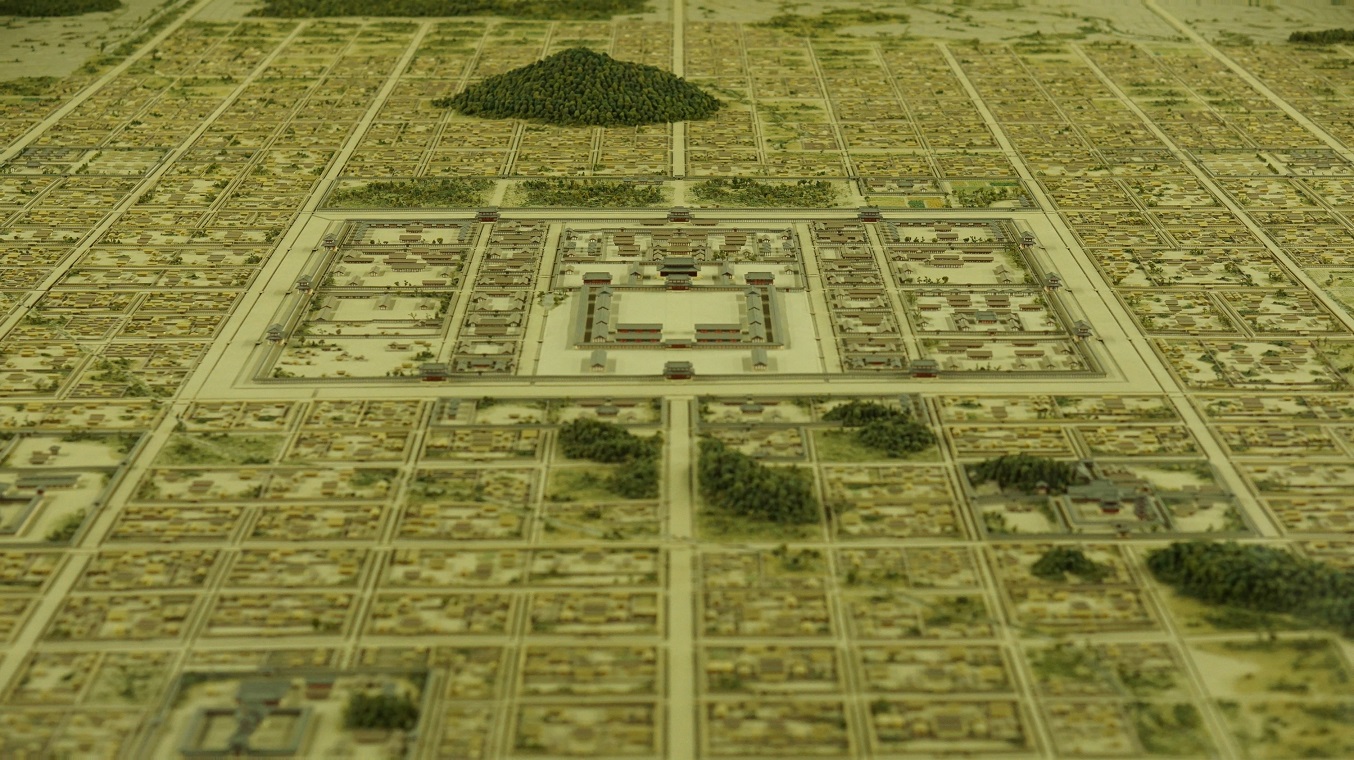

このジオラマ写真は橿原市立・藤原京資料室で展示されているもので、かつての藤原京の姿を再現しています。

橿原市立・藤原京資料室には、他にも様々な展示物があります。駐車場は無料です。

橿原市立・藤原京資料室の隣に醍醐池(だいご いけ)があり、その周辺は桜と菜の花の名所として知られています。遠くの山は大和三山・耳成山(やまとさんざん・みみなしやま)です。

醍醐池の向こう側に、鴨公神社(かもぎみ じんじゃ)が見えます。

鴨公神社を近くから。社殿は無く、一本の樹木が植えられています。かつてはこの場所に、天皇が儀礼や祭祀を行う為の大極殿(だいごく でん)と呼ばれる宮殿がありました。手前の石碑には持統天皇・文武天皇・藤原宮跡と彫刻されています。

大極殿は、赤く塗った柱を礎石の上に建てて、瓦屋根を葺いた中国風の宮殿です。その高さは25メートル以上ありましたが、今は大宮土壇(おおみや どだん)が残るのみです。土段の手前にある柱は、大極殿・南門の柱のレプリカです。

大宮土壇から南の方角には、朝堂院・南門(ちょうどう いん・みなみ もん)のレプリカ柱があります。遠くに大極殿・南門と、大宮土壇、耳成山が見えます。

朝堂院・南門の更に南に、朱雀大路跡(すざく おおじ あと)があります。

朱雀大路跡は、藤原京が古代中国の都に倣って作られた事を証明する、重要な遺跡です。

これは朝堂院・西門跡です。遠くに見える赤い柱は東門跡で、写真の右隅に映っているのは、大和三山の一つに数えられる神話の山・天香久山(あめ の かぐやま)です。

朝堂院・西門跡付近は、10月になるとコスモスの花が咲き乱れます。

朝堂院の東門付近から、西門を望みます。写真の左側の隅に見えるのは、大和三山の一つ畝傍山(うねび やま)です。その麓には初代・神武天皇(じんむ てんのう)を祀る橿原神宮(かしはら じんぐう)があります

朝堂院・東門付近には、古代蓮(こだいはす)の池があります。ここは奈良県有数の撮影スポットで、7月になると大勢のカメラマンが訪れます。

古代蓮池の東側、天香久山の近くに、藤原宮跡資料室があります。

藤原宮跡資料室には、数多くの展示物があります。これは貴族の宴会を再現したものですが、白米にワカメ汁、鮎の煮つけや鯛の和え物、アワビ、寒天、枝豆、瓜や生姜の漬物、清酒、チーズ、クルミ、梅、琵琶など、食材が豊富であった事が伺えます。

これは下級役人の日常の食事です。玄米、青菜の味噌汁、イワシの煮つけ、カブの酢の物、キュウリの塩漬けしかありませんが、それでも酒がつく分だけ庶民よりはマシなのだとか。

一般市民や農民は、玄米、塩、青菜か山菜、海藻の汁くらいしか食べられなかったので、慢性的な栄養失調に苦しんでいたそうです。

貧富の差はあったものの、藤原京では天皇や貴族を中心とした白鳳文化(はくほう ぶんか)が誕生しました。それは中国大陸の文化や朝鮮半島の文化の真似ではなく、日本独自の全く新しい文化の芽生えでした。

当時を代表する建築物として、大官大寺(だいかんだいじ)や薬師寺(やくしじ)の名が挙げられます。大官大寺は藤原京の東南にありましたが、西暦700年代前半の平城京(へいじょうきょう)への遷都と共に移転し、大安寺(だいあんじ)と名が改められました。

藤原京の西南にあった薬師寺も、平城京への遷都と共に移転しています。その跡地は本(元)薬師寺址(もと やくしじ あと)と呼ばれており、当時の礎石が残っています。

日本の首都は藤原京に始まって、平城京、長岡京(ながおかきょう)、平安京(へいあんきょう)と遷都していき、現在の首都は東京(とうきょう)と呼ばれています。日本の首都には天皇の皇居と、天皇が祭祀を行う宮殿(きゅうでん)があります。

藤原京が造営されるまで、皇居は一代限りで移転する事が多く、奈良県内には皇居の跡地が複数あります。

コメント

I conceive this web site has some really good information for everyone. “A sense of share is not a bad moral compass.” by Colin.

I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

Excellent post, I truly had a great time reading it. Your writing style is very engaging and your insights are highly relevant. Thank you for sharing!

I enjoy how you infuse your words with character. It feels like we’re having a delightful conversation.

Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.